【ベンチャー失敗事例(4)】成果に至る数字の流れが可視化されていなかった【System】

- 2020.03.12

- 記事

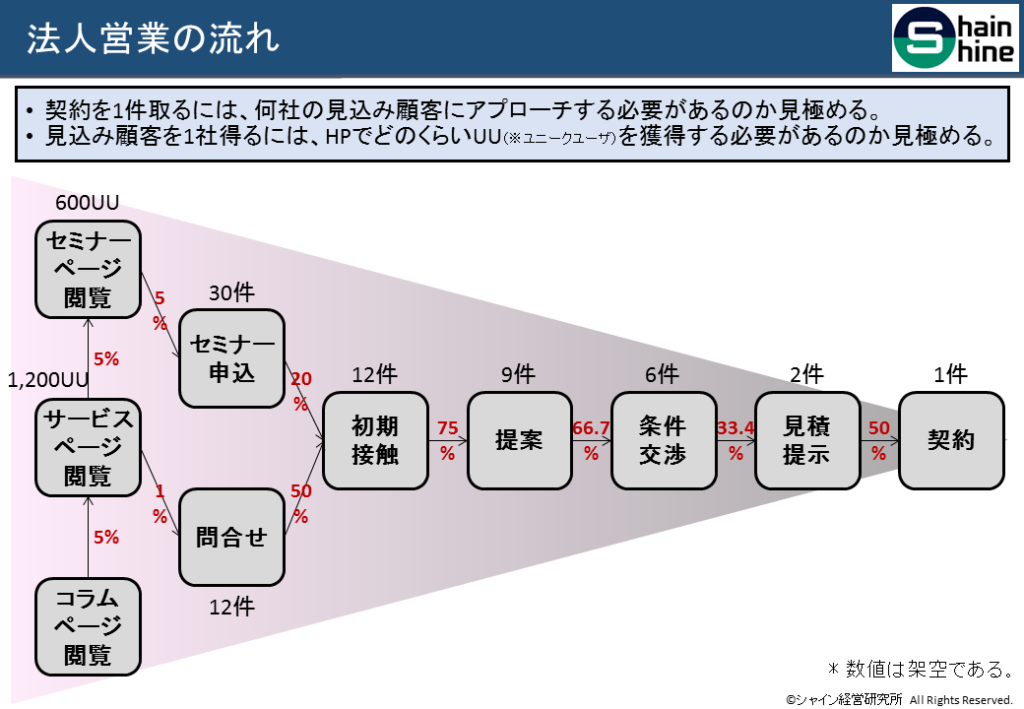

X社が見込み顧客を発掘する方法には、大きく分けてX社が開催する人事担当者向けの無料セミナーに参加してもらう、自社HPからサービス内容について問い合わせてもらう、という2つがあった。これらの方法によって獲得した見込み顧客に対して営業担当者がアプローチをかけ、研修の受注を目指す。その案件ステータスは「初期接触」、「提案」、「条件交渉」、「見積提示」、「契約」という5段階に分けられ、各案件が今どのステータスにあるのかをSalesforce.comという営業支援システムで管理することになっていた。

(A)初期接触・・・X社の会社紹介やサービス紹介を行うと同時に人事担当者のニーズを探り、リレーションを構築する。

(B)提案・・・見込み顧客の人材育成に関する課題を整理し、課題解決に向けた教育研修プログラムを提案する。必要に応じて、X社が持つ既存コンテンツのカスタマイズを推奨する。

(C)条件交渉・・・研修を担当する講師、研修実施日、研修実施までのスケジュールと役割分担など、価格以外の条件を詰める。

(D)見積提示・・・研修の種類、担当講師、研修日数、カスタマイズの有無などに基づいて見積額を提示する。見込み顧客の予算額を考慮しながら価格交渉を行う。

(E)契約・・・クロージングを行う。

ところが、案件のステータス情報は活用されていなかった。営業担当者があまり正確にステータス情報を入力しておらず、ずっと「初期接触」や「提案」のステータスのまま更新がない案件が、ある日突然「失注」していることが頻繁にあった。

ステータス管理で重要なのは、「次のステータスに進んだ案件の割合」である。B÷A、C÷B、D÷C、E÷Dという4つの数値を可視化しておく。この割合が明らかであれば、例えば1件の受注を獲得するのに何社の見込み顧客を獲得すればよいか、目標を設定することができる。下図で示したように、B÷A=75%、C÷B=66.7%、D÷C=33.4%、E÷D=50%だとすると、1件の受注に必要な見込み顧客数は12社(1÷50%÷33.4%÷66.7%÷75%)となる。この数字に基づいて、マーケティング担当の私は、自社セミナーとHP経由の問合せを合わせて、12社の見込み顧客が集まるように施策を練ることになる。

契約件数を増やすには、入り口である見込み顧客数を増やすか、B÷A、C÷B、D÷C、E÷Dという4つの指標を改善するかどちらかである。いつも忙しそうにしている営業担当者の仕事をこれ以上増やすことも、既に深刻な業績不振に苦しんでいる状況で営業担当者を増員することも非現実的であったから、4つの指標を改善するしか方法はなかった。

B÷Aの割合が低い場合、自社セミナーの参加者に対し、セミナーの翌朝には営業担当者がモレなくフォロー架電を行って訪問日を設定する、あるいは、ターゲティングを慎重に行い、X社の研修サービスに興味を持っている人事担当者を選別して集客する、といった改善策が考えられる。

C÷Bの割合が低いのは、次回訪問の理由づけが上手くできていないことに原因がある。「御社の現状と課題を弊社で分析して次回ご提示します」、「弊社には既存の研修プログラムがありますが、御社のニーズに合った形態を社内で検討して、次回ご提案させていただきます」などと“宿題”を作り、2回目以降に訪問する口実を作る工夫が必要である。あるいは、見込み顧客とのリレーション強化を目的として、「御社の課題をもっとよく理解したいので、次回は部長クラスの方(すなわち、キーパーソン)に会わせてください」とお願いするのも一手である。

D÷Cの割合が低い場合には、見込み顧客の予算規模を把握していない、または競合他社がどのような提案をしているのかを把握していないために、的外れな条件提示を行っていることが想定される。この段階までに構築した信頼関係を頼りに、「今回の予算はおいくらですか?」、「競合他社はどの企業であり、どんな提案をしていますか?」と単刀直入に尋ねるとよい。

あるいは、研修という目に見えないサービスについて議論しているので、見込み顧客がX社の提案する研修の具体的な中身を勝手に想像し、予算と乖離していると思い違いをしている可能性もある。そこで、何らかの形で研修サンプルを提示する必要がある。研修テキストの一部を抜粋して提示するだけでは心許ないならば、実際の研修風景を映像で見せたり、演習の一部を人事担当者に実際にやってもらったりすると効果的であろう。

E÷Fの割合が低い場合には、価格に見合った研修の価値をダメ押しすることができなかった、商談リードタイムが長すぎて競合他社よりも提案力が劣ると判断された、あるいは単なる”当て馬”にされていたなど、様々な要因が考えられる。最初のケースでは、営業担当者の提案能力を上げる、2番目のケースでは、社内体制を強化して営業活動を効率化する、最後のケースでは、”当て馬”のにおいがする案件からは早い段階で手を引く、といった方策が考えられる。

何はともあれ、こういう改善案を議論するには、4つの数値をきちんと算出する必要がある。そのためには、受注案件であれ失注案件であれ、最終的な結果に至るステータスの履歴が丁寧に記録されていることが大前提となる。受注案件の場合は、営業担当者も成果を自慢したいであろうから、ステータス情報を漏れなく入力してくれることを期待できる。問題になるのは失注案件である。失注案件こそ、どういう経緯で失注となったのか明らかにしなければならない。端的に言えば、「失注分析」をしなければならない。

元楽天の監督である野村克也氏は、「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」というのが口癖であった。敗れた試合には必ず何か原因があると言い、敗因の分析を怠らなかった。野村氏の監督業に密着した映像には、敗戦後ホテルでコーチを交えて食事をしながら、試合経過を長時間つぶさに振り返っている様子が映し出されている。

コンサルティングファームであるローランド・ベルガーの会長・遠藤功氏は、営業現場強化のコンサルティングプロジェクトが立ち上がると、最初に「営業日報」と「失注報告書」を見せてもらうという。営業日報はほとんどの会社に存在する一方で、失注報告書がある企業は少ない。営業力を強くしたければ、失注報告書こそ現場力を磨く最大の材料として活かすべきだと指摘する(遠藤功『現場力を鍛える―「強い現場」をつくる7つの条件』[東洋経済新報社、2004年]より)。

私は、営業チームの会議に何度か参加させてもらったことがあるが、そこでは各自の担当案件の進捗報告しか行われていなかった。たまに失注の原因に言及することがあっても、例えば「提示した見積の金額が高く、顧客の予算との折り合いがつきませんでした」、「顧客の中で研修の企画そのものが流れてしまいました」などと、顧客企業側に原因を求めることが非常に多かった。「競合の○○社の研修が採用されることで決まってしまいました」という、原因でも何でもない事実を挙げる営業担当者もいた。

原因分析においては、最終的には自分自身に原因を求めなければ意味がない。顧客企業側に原因を求めたとしても、顧客企業の行動をこちら側から変えさせることはほとんど不可能である。変えられるのは、自らの行動以外にない。

「提示した見積の金額が高く、顧客の予算との折り合いがつきませんでした」という場合は、提示した価格に見合った研修の価値や効果を的確に訴求できていなかったのかもしれない。顧客企業の要求に対して、過剰なサービスを盛り込んでいたのかもしれない。価格以外の条件で交渉する余地があったのに、それを怠ったのかもしれない。あるいは、決裁者との交渉で何か決定的なミスを犯したのかもしれない。そもそも、決裁者と会うことができていなかったのかもしれない。

「顧客の中で研修の企画そのものが流れてしまいました」という場合には、顧客企業の企画スケジュールを認識していたか?顧客企業内の稟議プロセスを把握していたか?顧客企業内の利害関係者のパワーバランスを見抜き、意思決定に影響力のある人に対して適切にアプローチできていたか?顧客企業内で企画がスムーズに通るよう、企画書の作成などできる限りの支援を行ったか?といった点から、営業活動の改善ポイントを検討する余地がある。

一時期、Salesforce.comの運用管理を任されていた私は、営業担当者が失注分析をするように、「案件がロストした際には、失注の理由を必須入力にする」という仕様に変更したことがある。ところが、営業担当者は失注案件そのものをシステムに登録しなくなり、逆効果になってしまった。社員の意識をシステムだけで変えることは難しい。営業チームの会議では、失注の原因をもっと積極的に議論するよう促せばよかった。私は講師・開発チームに所属しマーケティングを兼務している立場であり、営業会議では部外者にあたるから、どこか遠慮してしまうところがあった。

失敗の分析をしたがらないのは、社員が「失敗を責められている」という気分になるからである。実際、営業の数字が上がらない社員を全員の前で吊るし上げるような企業は未だに存在すると聞く。もちろん、弁明の余地がない基本的なミスは厳しく責められるべきだ。しかし、普通の失敗は組織にとってマイナスではなく、第2、第3の失敗を防ぐためのプラス材料である。「失敗してくれてありがとう」というぐらいの気持ちで、失敗した社員に接したいものである。

IBMの創始者であるトーマス・J・ワトソン・シニアにはこんな逸話がある。ある時、有望なマネジャーが事業に失敗して1,000万ドルの損害を会社に与えてしまった。ワトソンはその部下を社長室に呼び出した。マネジャーが「解雇通知ですか?」と尋ねたところ、ワトソンの口からは意外な言葉が飛び出した。「何を言っているんだ。君の教育に1,000万ドルを使ったばかりなのに」(ウォレン・G・ベニス『本物のリーダーとは何か』〔海と月社、2011年〕より)。

営業担当者に対して、失注分析を行い前述の4つの指標を算出できるように求めていた私にも、別の大きな問題があった。自分が担当するWebマーケティングについてプロセスKPIを測定し、KPIの数値を改善する方策を十分に実施していなかったことである。前掲の図のように、X社では人材育成や教育研修に関する独自コラム記事を充実させ、コラムを閲覧した人が研修サービス紹介ページに進み、そこから人事担当者向けの無料セミナーに参加したり、直接サービスについて問い合わせたりするという流れを想定していた。

プロセスKPIとしては、「コラムページからサービスページへの遷移率」、「サービスページからセミナーページへの遷移率」、「セミナーページからのセミナー申込件数」、「サービスページからの問い合わせ件数」を設定することができる。私はGoogle Analyticsを導入していたにもかかわらず、これらの指標を適切にモニタリングしていなかった。

それゆえ、コラムページからサービスページへの遷移率を高めるために、どういう内容のコラムにすればよいのかをあまり真剣に考えていなかった。ただ単に、営業担当者に受け渡す見込み顧客数を増やそうと、入り口であるコラム記事の量的拡大を狙って、講師陣にもっとコラムを書くようにと要求するしかなかった。どんな内容の記事を何本ぐらい書けば見込み顧客の獲得につながるのか、納得感のある説明ができていなかった。

X社では、受注(あるいは失注)に至るまでの数字の流れが可視化されていなかったことに加えて、利益に至るまでの金額の流れも不透明であった。年度末になって蓋を開けてみたら、損益計算書が真っ赤という状態が毎年のように続いた。

建設業やシステムインテグレータ、コンサルティングファームなど、プロジェクトベースで動く企業では、プロジェクトごとの利益を見える化する動きが進んでいる。それも粗利ベースだけでなく、営業利益ベースにおいてである。その目的は、赤字プロジェクトを撲滅し、それぞれの案件の利益率を少しでも改善することにある。X社の研修事業も、商談の発掘から研修の実施までを1つのプロジェクトと見なせば、プロジェクト別の営業利益を算出できたに違いない。しかも、X社のコスト構造は下記の通りいたってシンプルであり、コストの計算ルールさえ決めておけば、比較的簡単に営業利益を導き出すことが可能であった。

○売上総利益=売上高-((1)講師の人件費+(2)コンテンツ開発担当者の人件費+(3)その他変動費[主に、外部企業の診断サービス利用料、テキスト印刷代など])

○営業利益=売上総利益-((4)営業担当者の人件費+(5)サービス開発費+(6)その他固定費[主に、マーケティング費、家賃、水道光熱費など])

(1)講師の人件費・・・当該プロジェクトにおいて、講師が研修の準備や実施に費やした日数を計算する。さらに講師は、顧客企業から「講師がどんな人なのか事前に知りたい」との注文を受けて、営業に同行することがある。また、研修終了後には、営業担当者が顧客企業の担当者と一緒に実施する振り返りミーティングにも出席する。これらの活動に要する日数も合計し、講師1日あたりの人件費をかける。ただし、講師が営業同行や研修の準備を行った案件の中には、失注する案件もある。失注案件にかかった人件費は、一定のルールの下に受注案件に配賦する。

(2)コンテンツ開発担当者の人件費・・・当該プロジェクトにおいて、コンテンツ開発担当者が既存コンテンツのカスタマイズ、追加演習の開発などに費やした日数を計算し、コンテンツ開発担当者1人あたりの人件費をかける。失注案件のコストの扱いについては、(1)と同じとする。

(3)その他変動費・・・研修によっては、外部パートナー企業の診断サービスを使うことがあり(詳しくは「【ベンチャー失敗事例(7)】外部パートナーと真のパートナー関係になっていなかった【Skill】」を参照)、受講者1人あたりいくらという形でコストが発生する。また、社内でテキストを準備する場合は、印刷代がかかる。その分のコストを差し引く。

【ベンチャー失敗事例(7)】外部パートナーと真のパートナー関係になっていなかった【Skill】

X社の研修サービスは、診断とセットになっているものが多かった。受講者は研修前に診断を受けて、自分のスキルやマインドセットのレベルを可視化する。そして、研修では自分の強みを伸ばし、弱みを克服するための方法を学習する。さらに、研修から一定期間が経過した後にもう一度診断を受診して、スキルやマインドセットのレベルがどのくらい向上したのかを確認することもあった。つまり、提供価値に占める診断のウェイトが…

(4)営業担当者の人件費・・・当該プロジェクトにおいて、営業担当者が営業活動(受注までの活動と研修実施後のフォローの両方)に費やした日数を計算し、営業担当者1人あたりの人件費をかける。失注案件のコストの扱いについては、(1)や(2)と同じとする。

(5)サービス開発費・・・X社は、まずは標準的な研修コンテンツを用意し、それを顧客企業の要望に応じてカスタマイズしていた。その標準コンテンツを開発するのにかかった費用(一般的な用語で言えば研究開発費)を、一定のルールの下に各プロジェクトに配賦する。

(6)その他固定費・・・一定のルールの下に各プロジェクトに配賦する。

簡単な例として、1日50万円の研修案件というプロジェクトを考えてみる(業界水準からするとやや高いが、X社はこれを標準としていた)。講師の工数は、営業同行や研修準備、当日の研修運営、事後フォローで合計3人日かかるとする。講師の月給(福利厚生費も含む)が70万円だとすると、3人日分のコストは、70÷20(ひと月の営業日)×3=10.5万円である。ただし、これだけだと失注した案件に費やされたコストが無視されているので、その分のコストも上乗せしなければならない。講師が受注案件:失注案件=3:2の割合で時間を割いているならば、失注案件のコストも含めた講師のコストは、10.5×(5÷3)=17.5万円となる。

同様に、コンテンツ開発担当者はこのプロジェクトに1日を費やしており、コンテンツ開発担当者の月給が60万円、受注案件:失注案件の割合は講師と同じく3:2であるとすると、失注案件のコストも含めたコンテンツ開発担当者のコストは、60÷20×(5÷3)=5万円となる。

このプロジェクトでは、外部パートナー企業の診断サービスを利用して、研修実施前に受講者のスキルレベルを測定している。受講者の人数が20人、受講者1人あたりの受診料が5,000円だとすると、診断サービスにかかるコストは、5,000×20=10万円である。また、この研修では50ページのカラーのテキストを使用しており、それを社内で印刷している。カラー印刷1枚あたりのコストを20円(今はおそらく10円程度であろうが、当時はこのぐらいかかった)とすれば、合計で20×50×20=2万円の印刷代がかかる。

営業担当者は合計3.5日を割いているものとする。内訳は以下の通りである。まず、営業担当者は、案件の受注までに顧客企業を平均5回程度訪問する。1回の訪問に4分の1日ほどかかるならば、5回の訪問で1.25日必要となる。また、各回の訪問で使用する提案書などの資料作成に、訪問時間と同じだけの時間、つまり1.25日かけている。さらに、営業担当者は講師のサービス品質をチェックする目的で、研修当日も研修に出席することがある。これでもう1日工数が増える。

営業担当者の月給を80万円とすると、3.5人日のコストは80÷20×3.5=14万円となる。営業担当者は、講師やコンテンツ開発担当者よりも失注案件に費やす時間が長い。受注案件:失注案件=1:1ならば、失注案件のコストを含む営業担当者のコストは14×2=28万円である。

ここまででコストの合計は17.5+5+10+2+28=62.5万円に上り、このプロジェクトは赤字が確定している。さらに、サービス開発費やマーケティング費、家賃などのコストが加わるわけだから、赤字の金額はもっと膨れ上がる。簡単な例として紹介したが、月給や工数の数字は決して誇張ではない。私が入手し得る限りの情報と、社員の行動観察から導かれた結果であり、かなりの精度で実態を反映していると思う。

このプロジェクトには様々な問題があった。まず、営業担当者の工数が4人日というのが長すぎた。営業担当者は一度の訪問で顧客企業と多くのことを決めることができず、何度も何度も足を運んでいた。営業担当者が研修に同席することも、本当に必要かどうか怪しいことが多かった。新規顧客であれば、研修運営に万全を期すために、営業担当者が同席する理由はある(営業担当者が研修の運営を手伝ったり、受講者のファシリテーション役を買ったりすることがある)。他方、リピート案件まで営業担当者が同席する理由はなかった。

講師による営業同行も多すぎた。営業担当者が商談の場で研修サービスのことを上手く説明できない時は、すぐに講師を営業同行させていた。講師が営業担当者を信頼していないと、講師が自ら営業同行を申し出ることすらあった。商談の場では、営業担当者や講師が顧客企業の要望に従って安易にカスタマイズの範囲を広げてしまう傾向もあった。これも講師、コンテンツ開発担当者、営業担当者の工数を増加させる要因であった。

営業利益が生み出される構造(X社の場合は、営業損失が生まれてしまう構造)を明らかにすることは、それほど難しくない。製造業のように、厳密な原価計算を導入して、管理会計の仕組みを整える必要もない。非常に原始的な方法だが、上記の利益(損失)構造を模造紙にでも書いてオフィス内に張り出し、それぞれの社員の業務が利益(損失)にどの程度のインパクトを与えているのか認識してもらうところから始めればよかったと思う。それを起点として、業務効率化のために工夫すべきことを議論する風土を醸成したかった。

-

前の記事

【ベンチャー失敗事例(3)】タテ方向もヨコ方向も分断されていた組織構造【Structure】 2020.03.09

-

次の記事

【ベンチャー失敗事例(5)】「人材はHire and Fireだ」という幻想【Staff】 2020.03.16