【ベンチャー失敗事例(3)】タテ方向もヨコ方向も分断されていた組織構造【Structure】

- 2020.03.09

- 記事

私が所属していたX社(企業向け集合研修、組織・人材開発コンサルティングサービス)の他に、グループ会社として人材紹介事業のY社、戦略コンサルティングサービスのZ社があったことは既に触れた。だが、社員が最大で50人ほどしかいなかったのに、会社が3つに分かれていたことには問題があった。世の中を見渡せば、50人でようやく1つの部署という企業も珍しくないだろう。

会社が別々になっているせいで、決算書も3種類作らなければならない。取締役会議も3倍必要になる。就業規則も3通り、三六協定も3通り、名刺のデザインも、パワーポイントのスライドマスタも、見積書、契約書、発注書、納品書、請求書といった書類の雛形も、皆3パターン用意しなければならない。1つ1つは些細な仕事かもしれないが、積み重なると膨大な業務量になる。

以前の記事「【ベンチャー失敗事例(2)】一貫性がなかった戦略シナリオ【Strategy】」で述べたように、3社はお互いのサービスを補完し合うことで、戦略構築から人材育成まで一気通貫のサービスを提供することを目指していた。よって、例えばX社とZ社が合同で戦略コンサルティングと組織変革コンサルティングを提案するようなケースもあった。一般に、コンサルティングの提案はトップセールスであり、商談の重要な場面には必ずコンサルティング会社の経営陣が出席する。ところが、X社のA社長とZ社のC社長の日程を合わせるのに現場のコンサルタントがしばしば苦労していた。非常につまらない行き違いも、積もり積もれば協力関係を大きく阻害する。

目次【ベンチャー失敗事例(1)】はじめに~経営理念が腹落ちしていなかった【Shared Value】

(※)本シリーズは、2013~2014年に前ブログで「ベンチャー失敗の教訓 」シリーズ(全50回)として執筆したものを、「」フレームワークの視点を利用して全7回にまとめ直したものです。 …

分社化していたのはおそらく、それぞれの事業の収益を可視化し、責任の所在を明確にするためであったと思われる。しかし、収益に対する責任を持たせるのであれば、分社化しなくても、管理会計の仕組みをきちんと整えれば十分だったはずだ。

ある時、Z社の子会社として、営業コンサルティングサービスを提供する会社を設立する、という話が持ち上がった。戦略コンサルティングと営業コンサルティングは全くの別物ではなく、お互いに関連する部分が多い。したがって、敢えて2つの会社にする必要はないのではないかと多くの社員が思っていた。しかし、Z社のC社長は別会社で経営することにこだわった。新会社の取締役にはC社長の他にX社のA社長、さらにZ社の他の取締役も名前を連ねることになった。

ところが、設立手続きの最終責任者を誰にするのかをめぐって、新会社の取締役たちが責任のなすりつけ合いを始めた。取締役の間をぐるぐるとボールが回った結果、最後はとばっちりを受ける形で、Z社の経理担当者が手続きを行う羽目になった。経理担当者(私は彼と親しくさせてもらっていた)は、取締役たちからの強いプレッシャーを受けて随分と疲弊していた。単に新会社を1社作るだけであれば数日で済むのだが、なまじ利害関係者である取締役たちが多く、例えばそれぞれの取締役の出資比率を何%にするのかといったことまで経理担当者が調整していた。営業コンサルティングをZ社の一事業として実施していれば、このような無用な混乱は避けられたであろう。そして、顧客に対してもっと早く、新サービスの提案を行うことができたに違いない。

人間というのは不思議なもので、組織で区切られると自然に”壁”を作ってしまうものだ。異なる組織間ではコミュニケーションが減少し、協業の機会も減る。ある中堅製造業の経営幹部の方から聞いた話を紹介したい。この企業では業績が堅調に推移し、規模も大きくなったので、マネジメントの強化を目的として事業部制を導入することを決めた。しかしながら、当初の意図とは裏腹に、製造ラインの稼働率が下がり、収益が落ち込んでしまったという。

後から解ったことだが、この企業の強みは、各製品の受注量の変動に応じて、ライン間で現場社員を柔軟に融通し合うことにあった。ある製品の受注が減少して社員が手待ち状態になれば、受注量が増加して忙しくなったラインの支援に回る、ということが日常的に行われていた。それなのに、事業部制を導入してからは、こうした人員のやり取りは人事部の決裁を仰がなければならなくなり、スピーディーな調整ができなくなってしまった。したがって、せっかく手が空いている社員がいても、応援に向かうことができず、ラインの稼働率が下がってしまったというわけだ。

事業部制でもこのような壁が生じるのだから、会社が異なればその壁はもっと高く、厚くなるのは想像に難くない。3社間でシナジーを発揮するためには、少なくとも顧客情報や案件情報をお互いに共有する必要があるのに、3社の情報システムはバラバラのままで、システム統合の話は一度も出なかった。むしろ、個社の事情に応じたカスタマイズがどんどん進む一方であった。そもそも、3社の社員は他社のサービス内容をあまりよく理解していなかったし、理解しようという努力も十分ではなかった(私にも大いに反省すべき点がある)。他社のサービスを頭ごなしに欠陥品扱いして罵倒する社員すらいるありさまであった。

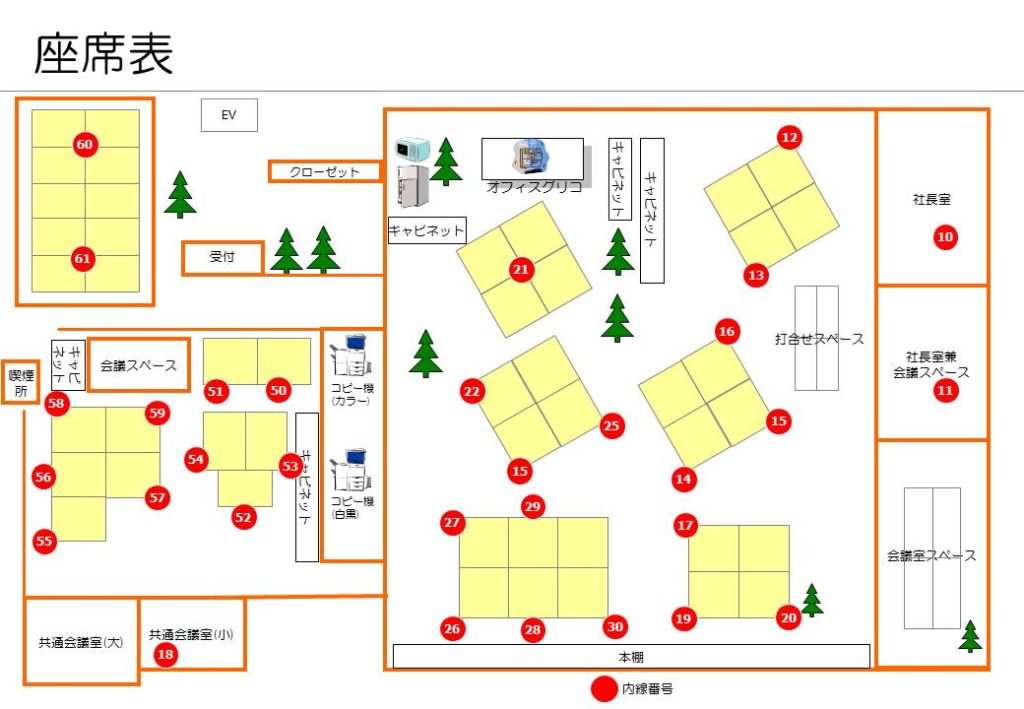

組織図上の分断が招いた風通しの悪さを、オフィスレイアウトがさらに悪化させた。3社が入っていたオフィスのレイアウトは下図の通りである。受付を左に曲がって細い廊下を抜けると、一番大きな「大部屋」がある。大部屋には社長室が2つあり、主にX社のA社長とZ社のC社長が使っていた。コピー機の横を通って奥に行くと、大部屋より一回り小さい「中央部屋」へと通じるドアがある。中央部屋は、周囲を壁と会議室に囲まれており、窓がなかった。さらに、受付を右に曲がったところには、離れ小島のように「小部屋」が存在した。

私がX社に入社したばかりの頃は、3社全体で20人ちょっとしかおらず、広いスペースを持て余していた経営陣は、中央部屋を3社とは無関係な別の会社に貸していた。そして、X社とZ社が大部屋を、Y社が小部屋を使っていた。だが、部屋が異なり多少距離が離れているだけで、X社・Z社とY社の社員の間で十分なコミュニケーションが取れなかった。私から見ると、Y社はグループ会社という感じがしなかった。

その後、中央部屋に入っていた企業が順調に成長して規模が大きくなったことと、3社の人数が増えたこともあって、大幅なレイアウト変更が行われた。中央部屋に入っていた会社は別のオフィスに引っ越し、中央部屋にはY社が移動した。そして、X社とZ社のシニアマネジャーたちが大部屋を使い、小部屋には両社の若手スタッフ(私を含む)が押し込められた。

振り返ってみると、自分が小部屋に入っていた時期の社内コミュニケーションが最も機能不全を起こしていたと感じる。まず、若手スタッフと上司(マネジャー)との間でコミュニケーションが取りにくくなった。マネジャーは部下に何かを指示する時、小部屋を訪れたり、大部屋に部下を呼び出したりせずに、メールや内線で済ませることが多くなった。顔と顔とを突き合わせないコミュニケーションは、必要最小限の情報しか伝えない無味乾燥なものになりやすい。

また、若手スタッフが小部屋に”隔離”されたことで、仕事をさぼりやすい状況を作ってしまった。マネジャーは若手スタッフの仕事ぶりを観察できないし、進捗確認のために小部屋にやって来るわけでもない。だから、仕事で手を抜こうと思えばいくらでも手を抜くことができた。ある若手スタッフは、白昼堂々とアダルトサイトをチェックしていたこともあった。もっとも、別の若手スタッフの話によれば、マネジャーのところに仕事の相談に行ったら、マネジャーもゲームをしたり株の売買をしたりしていたというのだから、五十歩百歩である。要するに、距離が離れてしまうと、お互いへの牽制効果がなくなる。これも一種のコミュニケーション不全であろう。

中央部屋に移動したY社の社員は、相変わらず孤立状態であった。中央部屋は大部屋からも小部屋からも様子が全く見えない。Y社の社員がいつ出社して、いつ退社したのかさえも解らない。中央部屋に窓がないことも、Y社の社員を窒息させる一因になっていたように思う。たかが窓ぐらいと思われるかもしれないが、やはり窓のない職場はどんよりと沈んだものになりやすい。Y社の雰囲気が重たくなればなるほど、X社やZ社の社員はますます中央部屋に近づかなくなった。

3社の業績不振に伴うリストラなどの影響もあって、再び大幅なレイアウト変更が実施された。今度は、X社の社員ほぼ全員が大部屋に集められ、中央部屋で窒息しかかっていたY社も晴れて大部屋に移動することができた。Y社の社員が去った中央部屋は、Z社が使用することになった。そして、離れの小部屋には、3社の管理部門のスタッフが集められた。しかし、結果は同じであった。中央部屋に入ったZ社は、X社・Y社とのコミュニケーションが遮断されてしまったし、各社とも管理部門との意思疎通が難しくなってしまった。

離れの小部屋を占拠するほど管理部門のスタッフがいることも問題であった。グループ全体で社員が50人程度だった時期に、管理部門に7人ほどいたと記憶している。内訳は、経理が2人、人事が2人、秘書が3人である。3社に分社していたため、それぞれに管理業務が必要であった。ただし、各社に経理や人事担当者を専属で配置するのではなく、Z社の中に管理部門を集約し、X社とY社は自社の管理業務をZ社の管理部門にアウトソーシングするという形を取っていた。とはいえ、このややこしい形態ゆえに、Z社とX社・Y社は、アウトソーシングの価格をめぐって頻繁に契約の見直しを協議していた。これもまた、経理担当者を疲弊させた一因であった。

『日本でいちばん大切にしたい会社』シリーズの著者である坂本光司氏は、管理部門の人数が全社員の1割を超えると危険だと指摘している。前職のグループは危険水準を超えていた。分社化していなければ管理業務ははるかに少なくて済み、50人程度の規模の企業であればおそらく2人で人事・経理業務を回すことができたに違いない。

各社の社長がそれぞれ秘書を使っていたので、秘書が3人いたというのも管理部門を肥大化させた要因である。そもそも、なぜこの規模のベンチャー企業に秘書がいるのか疑問であった。大企業であれば、社長に会いたい、社長と連絡を取りたいという顧客、取引先、業界団体関係者、行政担当者、政治家などがたくさんいるから、前裁きをし、社長の予定を調整する秘書も必要であろう。また、社長からそれぞれの利害関係者に対して、優先順位をつけてメッセージを発信することも秘書の重要な仕事である。果たして、ベンチャー企業に用事がある人がそんなにたくさんいるのかどうか、私にはついに解らなかった。

私が中小企業診断士として独立して以降、数百という中小企業を訪問させていただいた。そのうち、秘書を使っていたのは1社だけである。その1社とは、以前の記事「【2018年反省会(1)】はじめに~資格学校の講師の仕事は止めるべきサインがあった」、「【2018年反省会(2)】資格学校の講師の仕事は止めるべきサインがあった(続き)」で触れた、私が資格試験の講師業務で協力していたベンチャー企業である。この企業もまた、深刻な業績不振に陥っており、社員の半分を失うという憂き目に遭っている。

【2018年反省会(1)】はじめに~資格学校の講師の仕事は止めるべきサインがあった

年明けに水曜どうでしょうの「初めてのアフリカ …

【2018年反省会(2)】資格学校の講師の仕事は止めるべきサインがあった(続き)

前回の記事で、2017年7月時点で中小企業診断士講座の受講者数が50人しかいないと書いた。私は2016年4月から収録を開始しており、2017年7月までに1年4か月も仕事をしていたから、仮にこのタイミングで契約を解除しても、ダメージが大きいことには変わりがなかった。それよりも、今になって振り返ると、もっと前に契約を解除すべきタイミングがあったと思う。 …

話を元に戻そう。ある時、3社の経営陣からの提案によって、委員会制度が導入されることになった。本来ならば企業に備わっているべき機能なのに、リソース不足のために担当者がいない機能について、委員会に補完させようというのが経営陣の狙いであった。そして、当時3社の間で重要視されながら、誰も手をつけていなかった6つのテーマについて、委員会が設置された。

・「宣伝・ブランド」・・・ホームページ改訂案の提案。フライヤー(チラシ)を含む露出媒体のイメージ統一化。

・「市場調査」・・・競合他社に関する調査と社内での情報共有。グループ各社のターゲット、ポジショニング、差別化に関する提案。

・「厚生・レク」・・・職場環境に関する問題の洗い出しと解決。職場環境を向上させるための企画提案と実行。

・「情報管理」・・・メールデータおよびクライアントデータのセキュリティ強化。各社員のPCのセキュリティ確保(ウィルス対策を含む)。個人情報管理に関するルール整備と意識強化。

・「図書・ニュース・情報共有」・・・社内の図書システムの策定と運用。全社会議、社内報、各種イベント案内などの社内コミュニケーションの促進。グループ内の情報共有レベル向上のための施策実行。

・「教育・ナレッジ」・・・社内研修、勉強会の企画・コーディネート。「タレントカタログ」(各社員の強み・得意分野を可視化したもの)の整備と運用。

それぞれの委員会は、必ず3社の社員が混在するように構成された。経営陣は明言こそしなかったものの、3社間の組織の壁が厚くなっていたため、委員会制度を通じてグループ内の協業を活性化させようとしていたのは間違いない。

だが、この委員会制度は長く続かなかった。「宣伝・ブランド」委員会は、HPの改訂案をまとめることができなかった。「市場調査」委員会に属していた私は、競合の研修会社やコンサルティング会社がRSSで配信している最新情報をメールで一括受信できる仕組みを作ったものの、ほとんど活用されなかった。しまいには、「毎朝届くメールがうっとうしいから何とかしてほしい」と一部の社員(その中には何と「市場調査」委員会のメンバーもいた)から言われてしまった。

「厚生・レク」委員会は、毎月1回飲み会を企画して、3社間の交流を深めようとしていた。飲み会には、会社からの補助が出ることも決まっていた。ところが、飲み会は1回だけしか開催されなかった。偶然にも3社にはお酒に弱い人が多く、普段から有志の社員同士が飲むことすらほとんどなかった。だから、飲み会で親睦を深めるという発想自体に無理があった。他の交流手段も検討されないまま、委員会は立ち消えになった。

「図書・ニュース・情報共有」委員会は、オフィスに溜まっていた数千冊の書籍を整理・整頓することすらできなかった。書籍はその後、X社の有志が集まって整理することになった(この時もひと悶着あったことは「【ベンチャー失敗事例(6)】仕事の生産性に対する意識の欠如【Style】」で後述する)。「教育・ナレッジ」は、勉強会や社内研修を一度も開催しなかった。「タレントカタログ」なるものも、私は見たことがない。

【ベンチャー失敗事例(6)】仕事の生産性に対する意識の欠如【Style】

設立間もないベンチャー企業では、業歴が長い製造業のような作業標準が確立されているわけではない。まして、3社のように非反復性の高いサービスや業務を行っている場合には、定型的な業務を規定することは困難である。とはいえ、社員の好きなように仕事をやらせると、いきおい仕事量ばかりが増えて業務コストがかさむ傾向がある。 …

唯一成果があったと委員会と言えば「情報管理」委員会であり、プライバシーマークの取得に成功した。だが、これは委員会の力というよりも、委員会がプライバシーマーク取得のコンサルティングを依頼した会社の力のおかげと言った方が正しい。コンサルティング会社の”外圧”がなければ、プライバシーマークの取得は実現しなかっただろう。

部門横断型組織を機能させるには、部門横断型組織の業務に費やす時間を例えば業務の10%と決めて強制的に捻出すること、本業の業務効率化や生産性向上を同時に進めること、部門横断型業務での仕事ぶりを評価する人事制度を用意することなど、いくつかの条件が揃っていなければならない。とはいえ、3社の場合はもっと基本的な条件が不足していた。それは、「タテのコミュニケーションがそれなりに機能していること」である。

一般に、部門横断型組織を導入する場合には、タテのコミュニケーションが強すぎてタコツボ化しており、ヨコのコミュニケーションが弱いという問題意識が働いている。ところが、3社(特にX社)の場合は、前述のようにマネジャーとスタッフの間のコミュニケーションにも問題があった。指揮命令系統に基づく必要不可欠なタテのコミュニケーションですら十分でないのに、非公式で付加的なヨコのコミュニケーションを取れというのは、難しすぎる話であった。

X社のマネジャーもタテのコミュニケーションが弱いことは認識していたようである。委員会制度が導入される前、X社では当時の流行りに乗っかって社内ブログが新設された。社員が持ち回りで記事を書き、相互理解を深める狙いがあった。まずはマネジャーから順番に執筆することになったのだが、マネジャー全員が記事を書き終わる前に早くも更新が滞ってしまった。

その頃、社内ブログや社内SNSの導入コンサルティングを行っている企業にヒアリングをしたことがある。すると、社内ブログや社内SNSはコミュニケーションの“機能不全”を解決することはないと聞かされて非常に驚いた。社内ブログや社内SNSのような非対面コミュニケーションツールは、普段から対面のコミュニケーションが”ある程度取れている”組織に導入すれば付加的なコミュニケーションを生む。他方、普段の対面コミュニケーションが”乏しい”企業に導入しても、実はあまり効果が期待できない。むしろ、更新が止まることで、さらにコミュニケーションが悪くなったと社員が裏切られたように思うことすらあると指摘された。

だから、X社がコミュニケーションの問題を解決するには、非常に月並みな話だが、マネジャーとスタッフが毎日15分でも30分でもよいから顔を合わせる機会を設ければよかったと思う。マネジャー側の努力と、私を含むスタッフ側双方の努力がもっと必要であった。

-

前の記事

【ベンチャー失敗事例(2)】一貫性がなかった戦略シナリオ【Strategy】 2020.03.05

-

次の記事

【ベンチャー失敗事例(4)】成果に至る数字の流れが可視化されていなかった【System】 2020.03.12