ゲイリー・ハメル&C・K・プラハラード『コア・コンピタンス経営』を再読して私の戦略論を再構築してみた

- 2020.05.15

- 記事

ゲイリー・ハメル、C・K・プラハラードの『コア・コンピタンス経営』(ハードカバーは1995年、文庫本は2001年発刊、ともに日本経済新聞社)を再読した。「コア・コンピタンス」とは日本語にすると「中核能力」であり、本書では「個別的なスキルや技術を指すのではなく、むしろそれらを束ねたもの」と述べられている。個々の製品や事業部を横断して、企業全体として保有する基盤能力・技術のことである。よって、本書では「コア・コンピタンス」という表現の他に「企業力」という言葉も用いられる。

ある能力・技術がコア・コンピタンスと呼べるには、3つの要件を満たす必要がある。①顧客価値を高めること、②競合他社による模倣が困難であること、③そのコア・コンピタンスを源泉として多様な製品・サービスが生まれることである。③に関して本書で取り上げられている例を紹介すると、シャープや東芝のコア・コンピタンスは薄型画面ディスプレイという電子部品の技術であり、このコア・コンピタンスからポケット電子手帳、ラップトップコンピュータ、超小型テレビ、LCD方式テレビ、テレビ電話などの製品群が派生している。ソニーのコア・コンピタンスは小型化技術であり、それをベースとして様々な個人用オーディオ製品群が開発されている。

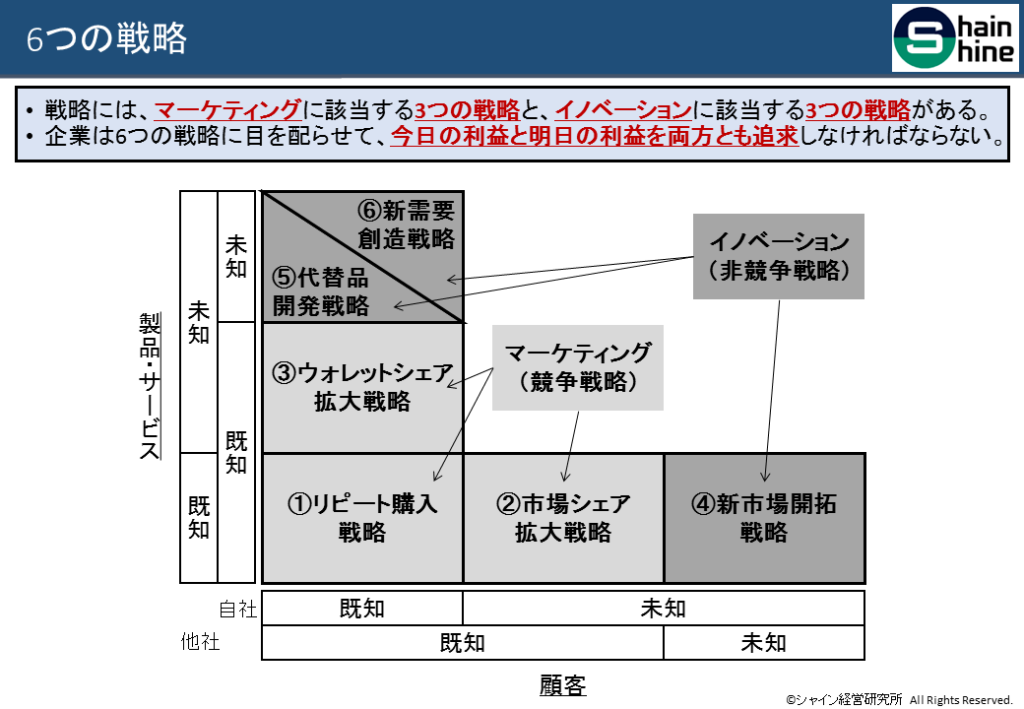

前ブログの記事「【戦略的思考】事業機会の抽出方法(「アンゾフの成長ベクトル」を拡張して)」で、私なりに戦略論の整理を試みたことがある。企業が持続的に成長するために、常に検討しなければならない7つの戦略領域を明らかにしたものである。その7領域を、本書を読んで下図のように整理し直してみた。前ブログの記事ではイゴール・アンゾフの「成長ベクトル」から引用した「多角化戦略」というものがあったのだが、市場も製品・サービスも新規という領域に進出するのは高リスクであり(アンゾフもそのように警告している)、また、どういう方法論で多角化戦略を構想すればよいのか私としてもよいアイデアがないため、今回の図からはひとまず外した。よって、戦略領域は7つから6つに減少している。

目次【戦略的思考】事業機会の抽出方法(「アンゾフの成長ベクトル」を拡張して) : free to write WHATEVER I like

以前の記事「戦略を立案する7つの視点(アンゾフの成長ベクトルを拡張して)(1)|(2) …

1つ目は「①リピート購入戦略」である。自社にとっても競合他社にとっても既知の顧客に対して、自社にとっても競合他社にとっても既知の製品・サービスを提供する戦略を指す。戦略の中で最も基礎的なものである。2つ目は「②市場シェア拡大戦略」である。自社にとっては未知だが競合他社にとっては既知の顧客に対して、自社にとっても競合他社にとっても既知の製品・サービスを提供する。平たく言うと、既存の製品・サービスで競合他社の顧客を奪うことである。よって、市場シェア拡大戦略と呼ぶ。

3つ目は「③ウォレットシェア拡大戦略」である。自社にとっても競合他社にとっても既知の顧客に対して、自社にとっては未知だが競合他社にとっては既知の製品・サービスを提供する。競合他社が自社と同じタイプの顧客に対して提供している関連製品・サービスのうち、まだ自社が取り扱っていない製品・サービスを販売することである。仮にホンダがトヨタに倣って住宅事業に進出すればこの戦略に該当するし、トヨタがホンダに倣って二輪事業に進出すればこの戦略に該当する。顧客の財布(ウォレット)のうち、自社に仕向けられる支払金額を増やし、財布の中の自社シェアを高めるという意味で、ウォレットシェア拡大戦略と呼ぶ。

これら3つの戦略は、既に存在している市場のシェアを奪い合うマーケティング戦略である。マーケットでは競合他社との激しい競争を想定していることから、競争戦略と呼ぶこともできる。

ハメルとプラハラードは本書の中で、名前こそ挙げていないもののマイケル・ポーターの競争戦略論を批判している。産業構造の枠内における競争は分析することができても、産業構造を一変させる戦略は出てこないというわけである。しかし、ポーターとハメル&プラハラードは見ている戦略が違うだけで、互いに排他的ではない。業界内の競争は今でも現実的に起こっており、その競争に耐え得る戦略は依然として必要である。一方で、業界の枠を超える動きが競争のルールを一変させるのも事実である。これをマーケティングと対比してイノベーションと呼ぶ。イノベーションは競争状態から抜け出して新市場を創造し、先行利益の獲得を目指す非競争戦略でもある。次に見る3つの戦略は、いずれもイノベーション戦略である。

イノベーション戦略の1つ目は「④新市場開拓戦略」である。自社にとっても競合他社にとっても既知の製品・サービスを、自社も競合他社も知らない顧客に提供する。今まで男性に販売するのが当然であった製品・サービスを、女性向けに販売できないかと思案する。もしその構想が成功すれば、潜在的な市場規模は2倍になる。

他にも、既存の製品・サービスがターゲットとしている顧客の属性をひっくり返すことで、新市場を創出する余地が生まれる。BtoCであれば、若者向けのものを高齢者向けに、富裕層向けのものを低所得者向けに、子ども向けのものを大人向けにと考える。BtoBであれば、製造業向けのものをサービス業向けに、大企業向けのものを中小企業向けに、直接部門向けのものを間接部門向けにと考える。ピーター・ドラッカーが述べていたように、顧客の声ではなく「非顧客」の声を聞くことで、大きなチャンスが見えてくる。

イノベーション戦略の2つ目は「⑤代替品開発戦略」である。企業にとって代替品は大きな脅威である。ひとたび代替品が市場に登場すると、既存のビジネスを根こそぎ持って行かれる危険性がある。そのリスクを回避するために、企業は自らの代替品を自分で考えておかなければならない。まず、既存の製品・サービスについて、「顧客に提供している真の価値は何か?」と問う。そして、「その価値を別の方法で実現することはできないか?」と検討する。ビールを例にとると、「人を酔わせる」というのは機能である。ビールが提供する価値の1つは、「ビールを媒介とすると仲間とのコミュニケーションがはかどり、楽しい気分になること」である。この価値を別の手段・形態で実現するものが代替品となる。

企業経営者にとって、代替品を構想することは気分のよいものではない。彼らの多くは既存製品・サービスの成功によって経営者の立場に上り詰めたのであり、その成功を否定しなければならないからだ。しかし、成功体験を自ら忘却しなければ、いずれは他の誰かがその成功を破壊するだけである。経営者が自ら忘却した場合には、彼らのキャリア意識や自尊心が傷つくだけで済むが、誰かが成功を破壊した場合には、企業全体が傷つく。

イノベーション戦略の3つ目は「⑥新需要創造戦略」である。自社にとっても競合他社にとっても既知の顧客に対して、自社も競合他社も知らない製品・サービスを提供する。顧客基盤を活かし、顧客のニーズを先読みして、全く新しい製品・サービスを作り出す。これは非常に難しいことであり、浅学の私が何か方法論を持っているわけではないのだが、外部環境アプローチと内部環境アプローチの両面からコメントしたい。

本書を久しぶりに読み返す前、私はコア・コンピタンス論とは戦略論の内部環境アプローチに相当するものだと思い込んでいた。つまり、コア・コンピタンスという組織の内部資源を起点とし、それをいかなる方向へと高度化・拡張化することが可能か?それによって、どのような新しい価値が生まれるか?と問いながら新たな事業機会を探るというものである。しかし、本書を読み直して解ったのは、コア・コンピタンス論の出発点になっているのは、産業がどのように変化するのかを示す「戦略設計図」だということである。本書では、戦略設計図を実現するためにコア・コンピタンスを獲得し、企業提携を通じて足りない能力や技術を補完する、という手順が示されている。これは外部環境アプローチに他ならない。

ハメルとプラハラードは次のように述べている。

業界の動向や、技術、人口構成、政府規制、社会がどう変革するかを予測すれば、なぜ今の利益創出エンジンが停止するのか、ビデオの早送りのように自分の未来を垣間見ることができる。これは会社にとって非常に重要な訓練である。会社の繁栄を脅かす基本的な産業の動向要因を経営幹部がいくつか特定できなければ、自分の運命を掌握しているとは言えない。将来起こるかもしれない会社存続の危機を回避するには、事前に危機状態を模擬的に社内につくり出さなければならない。

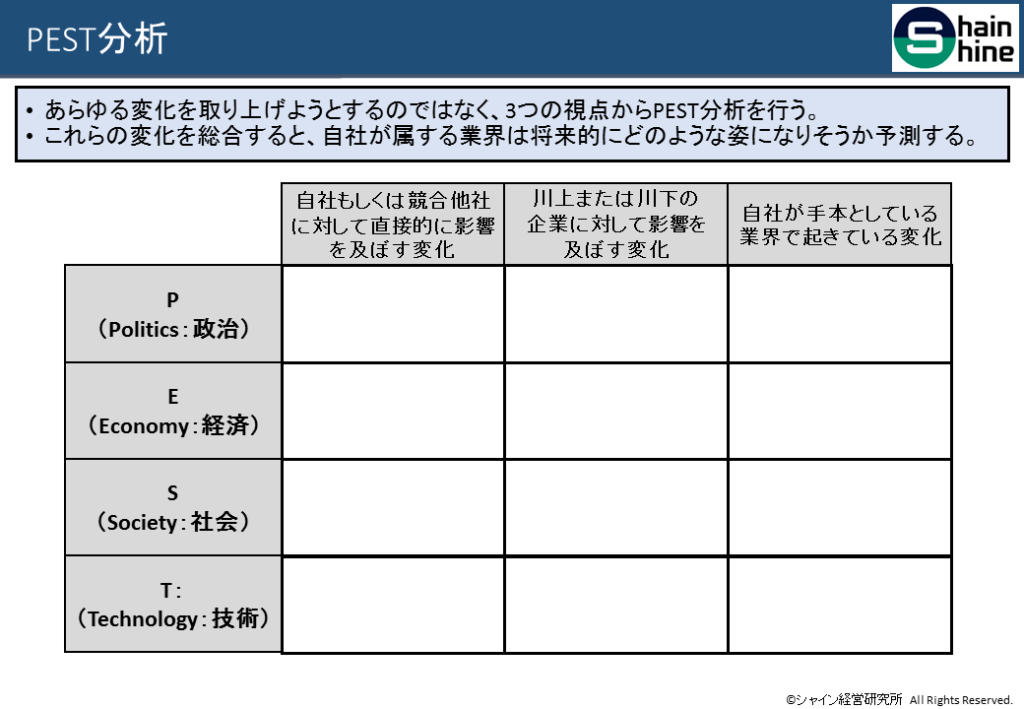

とはいえ、業界に内在するチャンスや、逆に業界に迫る危機をどのように見通せばよいのか、著者の2人は具体的な方法を何も提案していない。私の考えでは、チャンスに関してはピーター・ドラッカーが提唱した「イノベーションの7つの機会」が参考になる。危機については、ひとまず「PEST分析」を用いるとよいだろう。ただ、やみくもにPEST分析をすると、あらゆる外部環境の変化に関する情報がフレームワークの中に取り込まれて、何が何だか解らなくなる恐れがある。そこで、次のような工夫をするとよい。

【ドラッカー書評(再)】『イノベーションと起業家精神(上)』―ドラッカーの「7つの機会」メモ書き : free to write WHATEVER I like

旧ブログで「ドラッカーによるイノベーションの「7つの機会」 」という記事を書いたのだが、もう一度ドラッカーの言うイノベーションの「7つの機会」についてまとめておきたいと思う。(1)が最もリスクが小さく、(7)が最も高リスクである。また、(1)~(6)は環境変化を利用するタイプであるのに対し、(7)のみが自ら変化を創り出すイノベーションである。 (1)予期せぬ成功/失敗 (ⅰ)予期せぬ成功 …

まず、「自社もしくは競合他社に対して直接的に影響を及ぼす変化」をPESTの4つの視点から列挙する。次に、「川上または川下の企業に対して影響を及ぼす変化」を拾っていく。自社にはさほど影響がないと思っていても、川上・川下企業のビジネスが大きく変化することで、産業全体の構造が一変し、自社もその変化に呑み込まれるケースがあるためである。最後に、「自社が手本としている業界で起きている変化」を取り上げる。日本企業は模倣が大好きであるから、競合他社の真似をするだけでなく、別の業界からも経営手法を借りていることがある。賃貸人に起きている変化は、早晩賃借人にも及ぶであろう。

これらの変化を総合すると、業界はどのような姿になりそうかシナリオを予測する。予想は拡散思考によるものであり、確たる方法はない。私が述べたのは、拡散しすぎないように、土台となるインプット情報を揃えるための工夫である。とはいえ、収束しすぎるのもまた問題であり、バランスを取らなければならない。見過ごしている決定的な変化はないか?他に考えられるシナリオはないか?と、思考の引き出しをこじ開ける粘り強さが重要となる。

前述のように、コア・コンピタンス経営が戦略論の内部環境アプローチにあたると思っていたらどうやら違ったのだが、では「⑥新需要創造戦略」における内部環境アプローチとはいかなるものになるのだろうか?以前、前ブログで「DHBR2017年12月号『GE:変革を続ける経営』―戦略立案の内部環境アプローチ(試案)」という記事を書いたものの、残念ながら私の力不足ゆえに素案レベルで止まっている。近年、企業の競争力の源泉を、能力や技術のさらに根底にある価値観やミッションに求める動きもある。強固な価値観やミッションを出発点とした議論が、既存事業を墨守するような硬直的なものに陥らず、むしろ反対に全くの新しい未来を切り開くという戦略論を私なりに構想したいと思っているところである。

DHBR2017年12月号『GE:変革を続ける経営』―戦略立案の内部環境アプローチ(試案) : free to write WHATEVER I like

今回の記事は、以前の記事「DHBR2017年11月号『「出る杭」を伸ばす組織』―社員の能力・価値観を出発点とする戦略立案アプローチの必要性 」で課題としていたことに対する、現時点での私の見解を述べるものである。 …

ついでに、本書を読んで感じた3つの問題点を述べておきたい。

1つ目の問題点は、ハメル&プラハラードが戦略論の出発点としている戦略設計図についてである。戦略設計図とは、端的に言えば、未来はこうなるであろうという信念の体系である。本書には日本企業の例が数多く登場するのだが、その中に次のような記述がある。

経営資源をやりくりする知恵は精緻な戦略設計図からではなく、強い目的意識とみなの心に宿る夢、そして思わず引きつけられるようなビジネスチャンスの未来図から生まれるのである。

1960年代のコマツの合言葉は「マルC」、つまりキャタピラの地盤が弱い市場や製品群で戦いながら徐々に包囲し、最終的には世界の土木機械市場でキャタピラの最大のライバルになることだった。キヤノンの長年の夢は「打倒ゼロックス」だった。80年代の半ばまでにキヤノンは世界で最も充実した製品ラインナップを持つコピー機メーカーになっていた。それ以前のキヤノンの夢は、名だたるドイツのカメラ・メーカー、ライカに勝つことだった。同じような意気込みで、ある日本の自動車メーカーは「打倒ベンツ」の合言葉で高級車市場になぐり込みをかけた。

ここで、果たしてコマツ、キヤノン、トヨタの夢は戦略設計図と呼ぶのにふさわしいものなのかという疑問が生じる。単なる「追いつけ、追い越せ」のことまでも戦略設計図と呼んでいるような気がしてならない。「追いつけ、追い越せ」は常にライバルの存在を念頭に置いている。ところが、前述のようにイノベーションとは非競争戦略であり、イノベーションの出発点となる戦略設計図の中心にライバル企業が居座るのはおかしい。

戦略設計図とは、将来人々がどのような生活や活動をしているのかイメージさせるものである。漫画家が描くような未来予想図ほど空想的でなくてもよい。いやむしろ、空想であってはならない。将来の人々がどのような製品・サービスを使っているのか?その製品・サービスは誰/何によって供給されるのか?ということまでが大まかに見え、さらにそのイメージが現在の自社のビジネスからかけ離れすぎていないと自信を持てる程度に現実的でなければならないと私は考える。

2つ目の問題は、2人の著者がコア製品(サービスの場合はコア・プラットフォーム)と呼ぶものについてである。コア製品は、コア・コンピタンスと最終製品の中間に位置する。キヤノンがHPやアップルに販売しているプリンタのエンジン部がその一例である。

日本企業は特にコア・コンピタンスの構築を進めるために、コア製品のシェアの獲得に集中してきた。日本企業や韓国の主な多国籍企業は、コア製品のシェアを強化しようとしてOEM関係を利用してきた。コア製品は部品として販売されるときもあれば、他社ブランド名を付けて売られる最終製品の内部に取り付けられるときもある。(中略)アジア企業では、コア製品シェア対ブランド・シェアの比率が一よりも大きいのが通例である。

日本の製造業は、最終製品レベルでは世界シェアを大きく落としているものの、部品レベルでは依然として高い世界シェアを保っていると言われる。だが、部品メーカーを個別に見ていくと、その明暗は大きく分かれる。村田製作所や日本電産のような高業績企業がある一方、「日本の産業競争力の源泉」と称賛されていた中小製造業は海外勢からの攻撃で軒並み青息吐息である。この差はどこから生まれるのだろうか?

私は、「最終製品メーカーに及ぼすことのできる影響力の差」ではないかと考える。エンドユーザのニーズを先取りし、「彼らのニーズを満たすには、我が社のこの部品を使ってこういう最終製品にしなければならない」と提案できるぐらいの力を持っている企業は生き残る。逆に、最終製品メーカーの要求に粛々と従っているだけの企業は潰れる。「あのメーカーは我が社の部品がなければ最終製品を作れない」と信じていても、簡単に裏切られる。

下請的な部品メーカーは、変化に乗り遅れる。というのも、市場レベルの変化が直接届かず、最終製品メーカーの変化を通じて後からやって来るためである。部品メーカーが変化の必要性を感じた頃には時すでに遅しとなっていることが少なくない。

そうした事態を防ぐには、市場との距離を縮めなければならない。自ら最終製品を製造・販売するのは最も効果的な方法である。ただし、取引のある最終製品メーカーとの関係を考慮すると、それができないこともある。したがって、せめて最終製品メーカーに対して戦略設計図を提案できるぐらいの力は持ちたい。部品メーカーによる提案を煙たがる最終製品メーカーは、部品メーカーを単なる下請けとしか見ていないか、自ら戦略設計図を持とうとしないかのどちらかである。単なる下請けだと簡単に切られるリスクがあるから、早く別の最終製品メーカーを探した方がよい。自ら戦略設計図を持とうとしない最終製品メーカーとつき合うと、その企業と一緒に産業変化の波にのまれて消滅するかもしれないため、やはり早く別の最終製品メーカーを探した方がよい。

実のところ、コア製品を生み出すコア・コンピタンスよりも、戦略設計図を構想する能力の方が、”メタ”・コア・コンピタンスとして重要なのではないかという気さえもする。コア製品のシェアを高める道を推奨する著者の主張は、最終製品で勝てなくても部品レベルで頑張ればよいと、日本人に誤った安心感を与える恐れがある。

3つ目の問題は、企業連携に関するものである。コア・コンピタンスは1社単独で獲得することが難しい。そのため、外部の企業と提携することによって、必要な能力や技術を補完する。自社の弱みを外部に依存するという従属関係ではなく、ネットワークの結節企業を目指して、提携関係のイニシアティブを握る。ここで、次の記述に目を向けたい。

管理職は製品開発のサイクルを短くするという非常に重要な課題に注目してきた。スピーディーな製品開発は、ライバル会社に先行するうえで大切な企業力である。最短化しなければならない時間は単に「コンセプトから市場まで」だけではなく、「コンセプトから世界市場まで」である。ライバル会社よりも50%も製品開発サイクルが短くても、世界的な販売能力がなければあまり意味がない。市場に最初に参入することも重要だが、本当に利益を生むのはグローバルな市場に最初に出ていった企業である。

売れる製品・サービスを開発することはますます困難になりつつある。過去に失敗した製品・サービスの事業コストも合わせて回収するために新製品・サービスに課せられる目標売上高や利益額はますます大きくなっている。グローバル規模で成功しなければ、その目標を達成することはできない。ここで問われるのは、グローバルな販売網をいかに構築するかである。

技術開発拠点はグローバルレベルで比較的自由に動かせるのに対し、製品は現地に直接運ばなければ販売することができないし、サービスも現地に人員がいなければ提供できない。とはいえ、自前のチャネルを世界中に張りめぐらせるのは到底不可能であり、現地のパートナー企業と提携する必要がある。しかし、ローカル企業というのは一般的に規模が小さい。世界中の様々な企業と手を組む能力が求められる。この能力も、メタ・コア・コンピタンスである戦略設計図の構想力と並んで、十分にコア・コンピタンスになり得るのではないかと私などは感じるのだが、著者の2人は技術提携ほど熱心に販売提携のことを論じていないのが物足りなかった。

-

前の記事

孔子の富貴観を誤解させた孟子の「富を為さんとすれば仁ならず」という言葉 2020.05.07

-

次の記事

【論語】如之何、如之何と曰わ『ざる』者は、吾れ如之何ともすること末きのみ(衛霊公第十五の十六) 2020.05.23