『日本でいちばん大切にしたい会社』シリーズを読んで思い直したこと

- 2020.01.30

- 記事

目次【無料】組織風土診断

社員数50~100人程度の企業を対象とした無料の組織風土診断です。人材を育成する風土がどの程度醸成されているかを、「 人事サイクルの土壌(≒ハード)」と「 コミュニケーション(=ソフト) 」の両面から診断します。両因子のスコアが高ければ業務が顧客志向になり、社員のモチベーションも上がると仮定しています。 …

「【無料】組織風土診断」を開発するにあたって、法政大学の坂本幸司教授による『日本でいちばん大切にしたい会社』シリーズを読み直した。坂本教授は、企業は5人の人を大事にしなければならないと繰り返し説いている。その5人とは、①社員、②取引先、③顧客、④地域社会、⑤株主であり、この順で優先順位が高いとしている。企業は社員のために存在しているとさえ言う。

ただ、個人的にはピーター・ドラッカーの「企業の究極の目的は、顧客の創造である」という名言を支持したいと考えている。坂本教授は顧客を3番目に大切な人と位置づけているが、企業はやはり顧客のために存在する。極端な話をすれば、(私の事務所のように)社員がいない企業もある。外注先がない企業もある。個人事業主であれば株主さえいない。しかし、顧客がいない企業だけは想定することができない。確かに、多くの企業が適切に機能するためには社員が不可欠である。人間が生きるのに空気が必要なのと同じである。とはいえ、人間は空気を吸うために生きているのではない。何らかの社会貢献をするために生きている。それと同様に、企業も社員のために事業を行っているのではなく、顧客のために事業を行っている。

しかしながら、同シリーズを読み返して、私が反省したこともある。その内容に入る前に、【2018年反省会】シリーズで書いたことを今一度整理しておきたいと思う。

【2018年反省会(20)】入管法改正、副業解禁、高プロ制度に関する一考(1)

グローバリゼーションの進展によって格差が激しくなったと言われるが、事はそんなに簡単ではない。理論上は、グローバリゼーションが進めば、各国が比較優位を追求し、互いにより高品質の製品・サービスと高い収益を獲得できる。A国とB国がともに靴と自動車を製造しており、A国が靴と自動車の両方においてB国よりも絶対優位に立つとしても、A国が自動車の生産を得意とし、B国が靴の生産を得意とするならば、双方とも自…

【2018年反省会(20)】入管法改正、副業解禁、高プロ制度に関する一考(2)

(その1 からの続き) …

昨今注目されているアジャイル人事、ティール組織などが目指すところは、極限まで組織の階層をなくしてフラット化し、社員を同列のプレイヤーとして扱うことである。聞こえはいいものの、実際には企業の戦略に応じて組織規模を柔軟に伸縮させることができるようになる。とりわけ企業規模を縮小する際(つまりリストラする際)には、できる社員とできない社員を選別するために、厳しい成果主義が適用される。社内競争は非常に激しくなり、雇用は不安定になる。日本がアメリカの経営をそのまま模倣したら、社会保障は崩壊するに違いない。

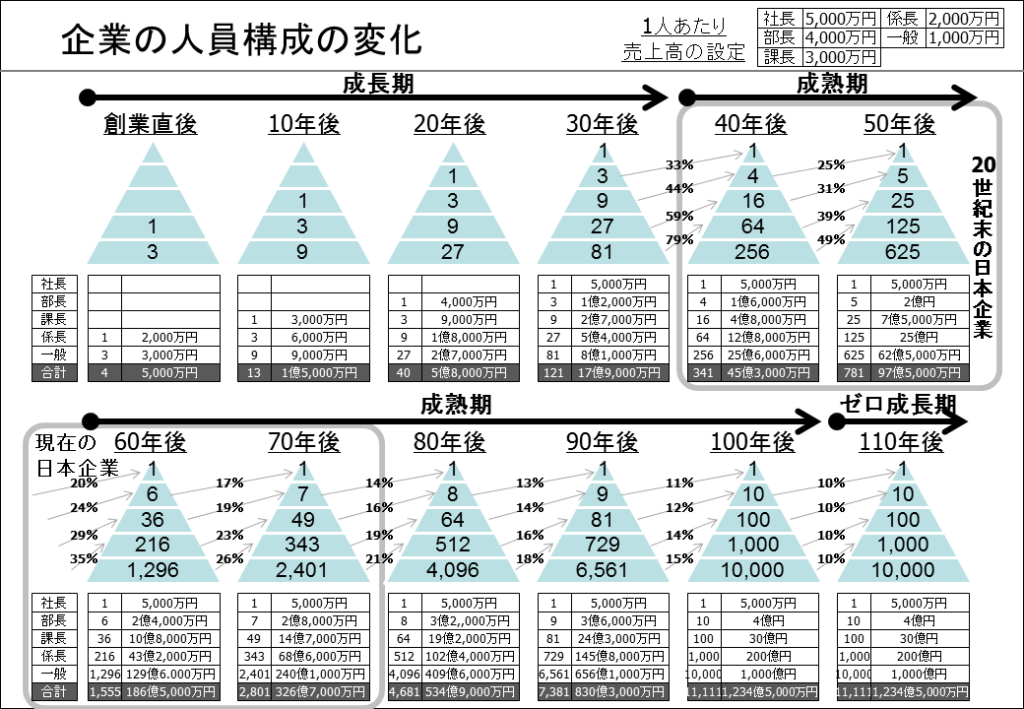

私は伝統的なピラミッド型組織を支持する保守的な人間である。ピラミッド型組織は戦略面でも人材育成面でもメリットがある。社長1人、部長3人、課長9人、一般社員27人という、上司:部下=1:3の組織を想定してみる。3人の部長の中から社長になれるのは1人だけだとしても、9人の課長、27人の一般社員が昇進すると、社長1人、部長9人、課長27人となり、上司:部下=1:3の原則に従えば、一般社員を81人採用しなければならない計算になる。つまり、ピラミッド型組織において社員の昇進を行うには、企業を成長させ続ける必要がある。

私は中小企業診断士でありながら、社員数は多ければ多いほどよいと信じている変わり種である。社員数が多ければ、複数の製品・サービスを同時に扱い、多数の顧客と同時に取引することが可能となる。これにより、企業は経営リスクを分散させることができる。また、社員数が多いと、新製品・サービス開発のプロジェクトをいくつも同時に進行させられる。新製品・サービス開発は成功する確率が低い。だから、果実をもぎ取るには、一定の数があった方がよい。

社員数20人の企業では、3~4人の社員を1つの新製品・サービス開発にあてるだけで精一杯であろう。しかも、そのプロジェクトに社運をかけなければならない。一方、社員が50人ほどいれば、3~4人からなるプロジェクトを4つほど走らせることができる。本当は4つでも心もとないのだが、プロジェクトが1つしかないのに比べると、どれかは当たることが期待できる。私の事務所が「社員50人の壁」を超えることにこだわっているのもそのためである。

ピラミッド型組織では、年上の社員が年下の社員の上に立つことが想定されている。しかし、昨今の知識・技術の発展スピードを踏まえると、上司よりも部下の方が最新動向に通じていることも少なくない。上司は部下に追い抜かれないように、常に学習し続けることが求められる。

それでもやはり、若い頭脳にはかなわないと感じることもあるだろう。だが、組織内での仕事は、最新の知識や技術だけでは成就しないものである。人々の力を結集するリーダーシップが必要である。人徳と言い換えてもよい。知識には流行り廃りがあっても、人徳は高めようと思えばどこまでも高めることができる。組織内で昇進するということは、年上の社員が人格面で否応なしに学習を強いられることである。フラット型組織の場合、年下社員に抜かれた年上社員は、もう勝ち目がないと悟り、抜かされっ放しになるに違いない。ただでさえモチベーションの低い年上部下の増加が問題視されているのに、組織をフラット化すればその問題はもっと深刻化する。

私はピラミッド型組織を支持しているとはいえ、現実問題として全ての社員を昇進させるのは不可能であることも承知している。この点は前ブログの記事「平井謙一『これからの人事評価と基準―絶対評価・業績成果の重視』―「7割は課長になれない」ことを示す残酷な1枚の絵」で触れた。全員を昇進させるには企業を恐ろしいほどのスピードで成長させなければならない。ピラミッド型組織は企業に成長のインセンティブを与えるが、成長そのものが目的と化してしまっては意味がない。企業の成長スピードは、どうしてもある時点から鈍化する。

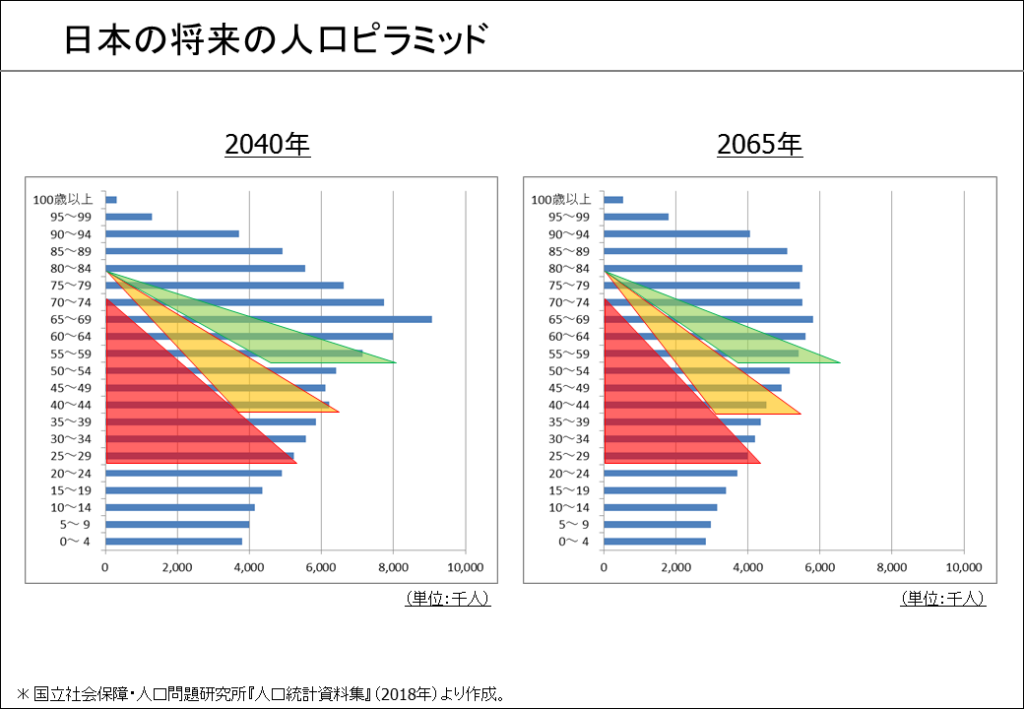

多くの企業が綺麗なピラミッド型組織を描くには、人口ピラミッドが文字通りピラミッド型であることが必要である。しかし、現在の日本の人口ピラミッドは非常にいびつな形をしており、数十年後には高齢者がボリュームゾーンとなる。高齢者の多くはこれまでとは異なり、働くことができる限りは働き続けたいと考えている。これらの点も踏まえて、なおもピラミッド型組織を維持するために私が考え出したのが、「3タイプのピラミッド型組織の併存」というモデルであった(ベースとなっているのは旧ブログの記事「高齢社会のビジネス生態系に関する一考(1)―『「競争力再生」アメリカ経済の正念場(DHBR2012年6月号)』|(2)|(3)」)。

一般的なピラミッド型組織は20代の社員を底辺とし、60~70代の社員を頂点とする。ところが、この組織がピラミッド型を維持するために成長を続けても、40代の社員あたりからポストが不足する。そこで、余剰となった40代の社員を転出させ、起業を促す。新しい企業は40代の社員を中心に出発する。この2つ目のタイプの組織も、成長するにつれて40代、50代、60代、70代の社員が増えピラミッド型になっていく。他方で、いつかは成長の壁にぶつかり、60代の社員あたりからポスト不足に陥る。そのため、今度は余剰となった60代の社員に起業を促す。60代の社員を中心に出発した企業は、60代、70代、さらには80代の社員から構成される3つ目のタイプのピラミッド型組織となる。私が描いた構想はこのようなものであった。そして、この構想を実現するために、「社員の解雇権を緩和するべき」と提案した。

とはいえ、『日本でいちばん大切にしたい会社』シリーズを読んで、解雇権の緩和という提案が過激すぎたと反省した。余剰となった社員を解雇して起業させるというのは乱暴であった。解雇されるのは既存の企業で昇進の見込みがない、周りの社員に比べると能力が劣ると評価された社員である。彼らに起業家としての能力があるのか、そもそも彼らがモチベーションを保ちながら起業というリスクを取ることができるのかという点について、配慮があまりにも足りなかった。

『日本でいちばん大切にしたい会社6』に登場する株式会社アポロガス(福島県福島市)は、社員の雇用と活躍の場を創出するために、水回り事業や住宅事業、新電力事業など新規事業を興し、積極的に多角化しているという。また、川喜多喬『中小企業の人材育成作戦―創意工夫の成功事例に学べ』(同友館、2006年)で紹介されているある中小企業は、仕事の頻度に波がある設計業務について、機械加工会社2社、板金会社と開発会社1社ずつの計4社で共同出資して設計業務を請け負う別会社を作り、出資元企業から安定的に設計業務を受注できるようにしたそうだ。

私は、こういう姿の方が理想的だと考え直した。すなわち、社員が余剰になったからと言って、解雇して起業せよと突き放すのではなく、社員が新たに活躍できるフィールドを用意するところまで元の企業が責任を持つ必要がある、ということである。新しい企業には、今までの企業で思うように活躍できなかった社員が移ってもよいし、もっと別のことに挑戦したいと思う優秀な社員が移ってもよい。40代を底辺とする2つ目のタイプのピラミッド型組織に関しては、1つ目のピラミッド型組織において結婚・出産を機に退職せざるを得なかった女性社員について、40代に入り時間に余裕ができてからもう一度仕事に復帰したいという願いを叶える場としてもよいだろう。

第2、第3のタイプのピラミッド型組織が行うべき事業、別の見方をすれば、第1、第2のタイプのピラミッド型組織が創出すべき事業については、主に3つのパターンがある。1つ目は、既存企業とシナジーの薄い新規事業である。通常、全社戦略を検討する場においては、既存事業との相乗効果が低い分野は選択肢から外されてしまう。だが、敢えてその領域で起業を促してもよいのではないかと思う。自社とのシナジーが薄いから、多額の出資をすることは難しい。しかし、社員のために雇用の場を創出しようと同じ志を持っている企業が共同出資してファンドを形成し、そのファンドが資本金を提供するという手が考えられる。

2つ目のパターンは、自社とのシナジーはあるものの、自社の売上規模からすると事業規模が小さすぎて、自社の新規事業とするには物足りないような事業である。売上高が20億円の企業にとって、近いうちに5億円の売上高を目標とする新規事業は魅力的である。他方、向こう数年は売上高が1億円程度にとどまる事業にはなかなか着手しにくい。事業規模が異なると業績評価指標も異なるのが一般的であり、規模がかけ離れた事業を併存させれば、往々にして規模が小さい方が冷遇される。よって、伝統的な戦略立案アプローチに従うと、このような新規事業も却下されやすい。しかしながら、日本企業の場合は、別会社を設立して社員にどんどん挑戦させればよいと思う。別会社であるから、業績評価指標も別のものを採用すればよい。

3つ目のパターンは先の設計会社のようなケースである。これは一種のアウトソーシングであるが、ノンコア業務を切り出しているのではない。自社にとって重要な業務であるものの、自社の中だけでは仕事量が十分ではない業務を切り出している。そして、他社の業務と合わせることで、事業として成立するだけの仕事量を確保するというものである。将来的には、出資元企業からの受託業務だけでなく、それ以外の企業からも仕事を受注し、企業を成長させていく。

アウトソーシングという概念を世に広めたのもピーター・ドラッカーであると言われる。ドラッカーが好んで用いたのは病院の例である。病院で清掃員として働くスタッフは、清掃員として働く限り病院内での出世はない。掃除は病院にとってノンコア業務であるからだ。ここで、清掃業務を切り出して清掃専門の企業を作れば、その企業は清掃サービスの品質を向上させて規模を大きくすることができる。すると、このスタッフにも出世の道が見えてくる。

ただ、この手のアウトソーシングは、実は日本企業が昔からやっていたことだと考えられる。日本の大企業はノンコア業務を子会社に切り出し、親会社で出世の可能性が低くなった社員を転籍させていた。とはいえ、ノンコア業務のアウトソーシング先に移ると、出世の道は開けるかもしれないが、どうしても給与面でマイナスになりがちである。生活費は年々上がっていくことを考えると、あまり望ましいとは言えない。だから、私が想定しているのは、ノンコア業務のアウトソーシングではなく、重要だが頻度の低い業務のアウトソーシングである。一般的なアウトソーシングと区別するために、戦略的アウトソーシングと呼んでもよいだろう。目指すべきは、元の企業と同水準、あるいはそれ以上の給与を実現できるほどの新会社の設立である。

個人的には、ノンコア業務を何でもアウトソーシングすればよいという考え方に疑問を感じる。企業がある程度のノンコア業務を残しておくことには意味がある。若い社員が仕事を覚えるまでの場、育児・介護休暇明けの社員が仕事に慣れるまでの場、仕事に行き詰まったり仕事で大きな失敗をしてしまったりした社員が頭を冷やすための場として、ノンコア業務は必要である。それらの場を全て切り離してしまったら、企業は非常に息苦しい空間になる。

もう1つ余談であるが、掃除も安易にアウトソーシングするべきではないと考える。日本企業には5S(整理・整頓・清潔・清掃・しつけ)という言葉があるように、現場社員が自ら掃除をすることをよしとする文化がある。自分が使用する設備・道具や、仕事をするための空間を綺麗に保つことができなければ、その設備・道具・空間から生まれる製品やサービスは決してよいものにならないという発想が根底にある。日本電産の永守重信氏は企業を買収した後、まずは掃除を徹底させるそうだ。掃除で60点が取れるようになると、再建の可能性が見えてくるという。

以前の記事で、私の前職の企業がひどい業績不振に陥っていたと書いた。前職の企業は社員が20名ほどしかいなかったのに、毎月300万円ぐらいの家賃を支払っていた。その家賃には、100万円近くの清掃サービス代も含まれていた。私は、家賃を下げることは無理でも、清掃のアウトソーシングを止めることは提案できたのではないかと今になって後悔している。毎日の掃除を社員自らの手で行うことにしたら、最初こそ猛烈に反発されるだろうが、徐々にチームワークが改善されて職場の雰囲気が開放的になったかもしれない。

リストラした後に新規投資をしなかったことの後悔

上杉鷹山と言えば、米沢藩の財政を立て直した人物として有名である。鷹山は10歳の時に、秋月家から上杉家へ養子に来て、17歳で米沢藩主となった。当時の上杉家には借財が多く、その上領内には凶作が続いて、領民は非常に苦労していた。窮状を目の当たりにした鷹山は、まず倹約によって家を建て直し、領民の難儀を救おうと決心した。 …

-

前の記事

行動心理学に対するいくつかの疑問 2020.01.23

-

次の記事

【問題点】日本型成果主義は客観性どころか恣意性の集まり 2020.02.06