【ベンチャー失敗事例(2)】一貫性がなかった戦略シナリオ【Strategy】

- 2020.03.05

- 記事

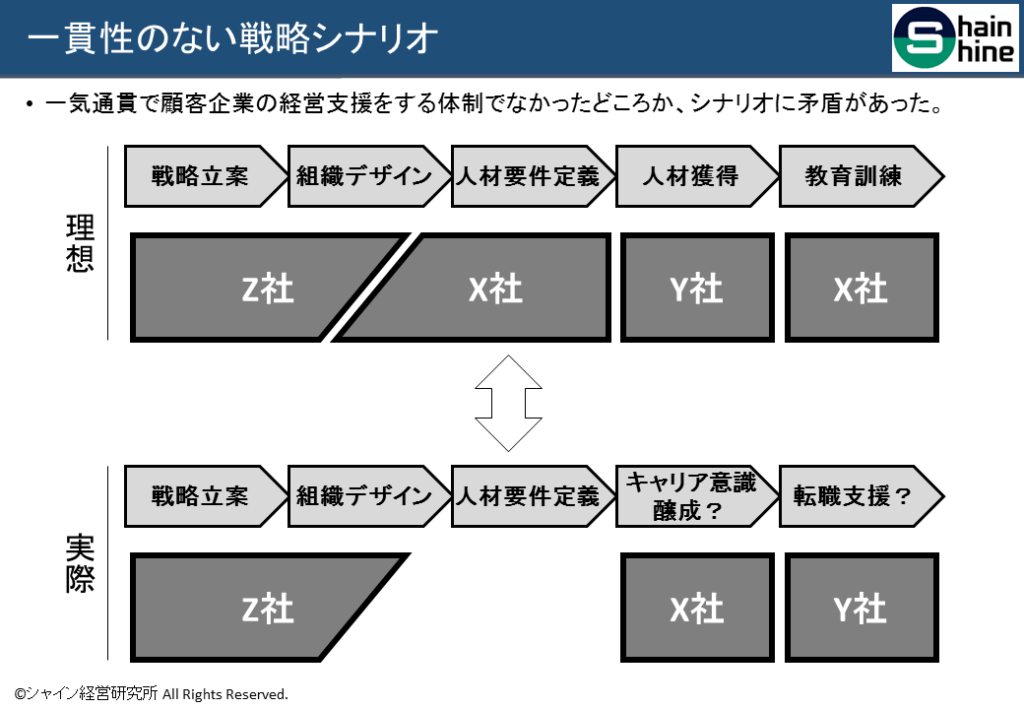

前職の会社が3社に分かれて3つの事業を行っていたのは、3社がシナジーを発揮し、顧客企業との太いパイプを構築するためであった。具体的には、まずはZ社が戦略コンサルティングという最上流工程を担当する。次に、新規戦略を実現するための組織をZ社またはX社が具体化する。そして、新しい組織に配置する人材の要件(スキル・価値観などの条件)をX社が規定する。人材要件と現在の人員とのギャップを分析した結果、現有社員のスキルアップのために教育研修のソリューションが必要ならX社の研修サービスを提供し、要となる人材が量的に不足していることが判明すればY社の人材紹介サービスを使って外部から人材を確保する、という流れであった。

X社のA社長とZ社のC社長が所属していた大手コンサルティングファームは、事業戦略やIT戦略の策定からITの企画、設計、構築、運用・保守まで一気通貫で行うビジネスモデルを採用していた。3社が目指したビジネスモデルは、これに倣ったものであった。

残念ながら、私が5年半在籍していた間に、このようなシナジーが完全に発揮された案件は1件もない。まず、X社にはコンサルティング部隊が不足しており、組織デザインや人材要件定義のコンサルティングを提供できなかった。X社とZ社は、お互いのサービスの未熟さ、収益性の悪さをめぐって頻繁に対立した。だが、論争になると口が立つのはたいていコンサルタントの方で、Z社のコンサルタントがX社の研修講師陣をやり込めてしまうことが多かった。こうして両社の社員が反目し合ううちに、X社の社員の中にコンサルタントを毛嫌いする傾向が生まれ、X社はコンサルタントの新規採用を止めてしまった。これでは、Z社とX社の協業など期待できない。

さらに、X社とY社の間にビジネスモデル上の決定的な問題があった。それは、X社がメインサービスとして提供していた「キャリア開発研修」に原因がある。企業の人事担当者は、「キャリア開発研修を受けると、キャリア意識が高まって自分のやりたいことが見つかった社員が転職してしまうのではないか?」と心配し、研修導入に消極的になることが多かった。X社の営業担当者は、この問題をクリアすることにいつも苦心していた。

もちろん、X社としては、「社員がやりたいことをどうやって自分の会社の中で実現させるかを考えてもらう研修である」と答える。ところが、X社の関連会社にY社があることで、「キャリア意識が高まった社員をY社の転職支援サービスで転職させようとしているのではないか?研修と転職支援で二重に儲けようとしているのではないか?」という疑いをかけられることも非常に多かった。だから、ある時から、X社の提案書にあるグループ企業紹介ページやX社のHPから、関連会社としてY社の名前を載せなくなった。要するに、3社の戦略シナリオには一貫性がなかった。3社の関係性を下図のようにまとめてみても、やはり不自然な図にしかならない。

3社が連携して一気通貫のサービスを提供することは難しかったため、X社は独自の道を模索することにした。研修会社としては後発であったX社は、まずは見込み顧客企業に安価な組織診断の受診を勧め、研修の必要性を意識してもらってから研修を提案するという戦術で、他の研修会社と差別化を図った。しかしながら、ここでもまた、X社の戦略には狂いが生じていた。

具体的には、診断だけを一生懸命開発し、診断に続く研修を作らないことが多かった。例えば、統計的手法を駆使した高度な企業風土診断を開発したが、意識改革プログラムは開発されなかった。また、ダイバーシティマネジメント(性別・年齢・国籍・価値観などが異なる多様な人材を活用するマネジメント)が注目されると、企業のダイバーシティマネジメントのレベルを測定する診断を開発したものの、診断結果を活用した研修には着手しなかった。簡易な診断と言っても、ロジックの厳密さやデータの信頼性をある程度追求すると、開発にはそれなりの投資が必要である。その投資は研修で回収しなければならないのに、X社には投資回収計画が存在しなかった。

逆に、研修はあるが診断がない、というパターンもあった。例えば、メンターやメンティー向けのメンタリング研修に関しては、メンター制度やその他の人事制度、社内のコミュニケーションや人材育成上の問題点を明らかにするような診断が開発されなかった。そのため、メンタリング研修は、私が知る限り最も販売実績に乏しい研修になっていた。また、営業研修に関しては、組織的な営業力を測定する診断があったものの、研修と診断のコンセプトがまるで異なっており、営業研修を売るためのツールとして営業力診断を使うことができなかった。

X社のA社長は、「社員数1,000人以上の企業をターゲットとする。研修を1,000社に導入することが目標である」と口にしていた。経済産業省の「企業活動基本調査」を見ると、日本には社員数1,000人以上の企業が約2,400社存在する。そのうちの1,000社を狙うというのだから、実にシェア40%を目指していたことになる。野心的な戦略的目標を掲げること自体は結構なのだが、肝心の組織能力がいつまでも追いつかなかった。

A社長の目標にもう少し補足すると、A社長は社員数1,000人と言いつつ、実際には3,000人以上の”超”大企業をメインターゲットにしようとしていた。その理由は、企業規模が大きいほど大きな仕事を受注しやすいから、という単純なものである。A社長がかつて所属していた大手コンサルティングファームもそのぐらいの大企業を相手にしていたから、与しやすいと判断したのだろう。そして、これらの企業に対して、社員が20代半ば(入社3~5年目)、30歳、40歳、50歳という節目を迎えるごとに、キャリア開発研修を受講してもらうことを提案していた。

ここで、社員数3,000人の企業に階層別研修を提供するのに必要なリソースを考えてみたい。単純化すると、大学学部卒で入社した23歳から定年である60歳(当時はまだ65歳定年制ではなかった)まで、それぞれの年齢の社員は、3,000÷37=約81人ずついる。研修1回あたりの人数は、我々の経験上15人程度が限度である。新入社員研修のように基礎的なスキルを扱う研修であれば、1回で20人以上を対象にすることも可能である。しかし、それ以外の研修では、あまりに人数が多いと講師の目が行き届かず、受講者の満足度も下がる。対象者が約81人、1回あたりの受講者数が15名程度なので、対象者全員をカバーするには研修が5回ほど必要となる。

ここでポイントとなるのは、社員数3,000名ぐらいの超大企業の場合、同じ研修は一度に開催したいというニーズが強いことだ。つまり、5回の研修を1年の間に分散させるのではなく、81人を5クラスに分けて、同じ日に研修を実施しようと計画する。超大企業になると、1年の中で実に多種多様な研修を運営している。人事担当者は少しでも効率アップを図るために、同じ研修をまとめて消化しようとする。あるいは、普段の業務ではめったに顔を合わせることがない全国の同年代の社員が集まり、親睦を深める場を設けたいという意図が働くこともある。研修会社としては、同じ研修を実施する講師を5人同時に用意しなければならない。

運よく、関東と関西に研修拠点があり、両拠点で別々の日程にしたいと希望する企業が現れた場合でも、関東と関西でそれぞれ2~3クラスずつ同時に開催することになるから、やはり同じ研修を実施する講師は複数人必要となる。

しかし、X社には、各世代のキャリア開発研修を担当する講師が1人ずつしかいなかった。よって、商談で人事担当者から「研修を同日開催したいのだが?」と言われると、営業担当者は言葉を濁すしかなかった。X社は、超大企業を相手にキャリア開発研修を提供する組織能力が備わっていなかった。まして、A社長が描いていたような、1つの企業から20代半ば、30歳、40歳、50歳向けの研修を全て受注するという話は、夢のまた夢でしかなかった。

講師不足を理由とした大型案件の失注が重なったため、危機感を抱いたX社では、外部講師とパートナー契約を結んで、講師の数を増やそうと試みた時期があった。外部講師にX社の研修をやってもらうには、X社の研修ノウハウを彼らに伝授する必要がある。そこで、それぞれの研修についてマニュアルを整備することになった。実際の研修をICレコーダで録音して、一字一句文字起こしを行い、運営上の注意事項やファシリテーションのやり方などをつけ加えて、精緻で膨大なドキュメントを作ろうとしたのである。

私はこれには大反対であった。外部講師を早く育成しなければならないのに、これではあまりに時間がかかりすぎると思ったからだ。事実、マニュアルの作成に講師たちは何か月もの時間を費やしていた。マニュアルに頼らずに、研修の様子をビデオで撮影して、それを外部講師に繰り返し見てもらえば十分であったはずだ。苦労の末にマニュアルが完成した後も、結局のところマニュアルでは全てを伝えきれないからという理由で、外部講師に研修を見学させているのを知った時には、非常に残念な気持ちになった。

こういう状況でありながら、社員数が3,000人どころか、万単位の”超々”大企業から研修を受注できたこともある。50代のシニア社員という幅広い層が対象で、その人数は数百人に上った。X社にはシニア社員向けのキャリア開発研修の講師が1人しかおらず、その時点で外部講師も1人だけであった。事情を汲んでくれた顧客企業のおかげで、対象者全員を同日に集めて研修を開催するのではなく、講師2人がまる1年かけて、全国の拠点を回りながら研修を行うことになった。

シニア社員向けキャリア開発研修は、この年は非常に高い実績を残した。ところが、講師が1年間全国を飛び回っていた影響で、他の企業に対する提案が全くできなくなってしまった(人事担当者からは、契約締結前に講師の人となりを知りたいと要求されることが多いにもかかわらず、営業担当者が講師を連れて商談に行けなかった)。そのため、翌年の実績はほぼゼロになった。講師不足によって、このような形でも痛手を被った。

私自身は、社員数が百名単位の中堅企業をメインターゲットにした方がよいとずっと主張していた。中堅企業であれば、同一研修の同日開催を求められることも少ない。X社の組織能力を踏まえると、中堅企業を狙うのが最も現実的な道だと感じていた。さらに言えば、大企業相手の案件は、有名研修会社とのコンペになりやすく、知名度も実績も劣るX社はどうしても劣勢に立たされることが多かったから、まずは中堅企業向けの研修で実績を積むのが有効だろうという見込みもあった。しかし、私は自分の意見を社内で押し通すことができなかった。

創造的な戦略を構想するのも、野心的な目標を設定するのも自由である。だが、その戦略や目標を実現するには、具体的にどのようなリソースが必要となるか?そのリソースはどうやって調達するのか?と現実的になることも大切である。別の表現を使うと、兵站線の確保が重要である。

X社に限らず、日本人は兵站に関する発想が弱い。その最たる例として、牟田口廉也のインパール作戦を挙げれば十分であろう。そして、日本人の兵站軽視の歴史を遡ると、源平合戦にまでさかのぼることができそうである。源氏との戦いで劣勢に立たされた平氏は、本拠地である西日本に逃げ帰ることで、源氏の兵站線を長くしようとした。ところが、源氏は関東から戦略物資を運搬せずとも、西日本へと移動するその先々で物資を略奪することに成功し、結果的に平氏に勝利してしまった。この体験が、必要な物資は現地調達すればよいという風潮を生んだと考えられる。

『ストーリーとしての競争戦略―優れた戦略の条件』の著者である楠木建氏は、「真に競争力のある企業となるためには、『バカなる』戦略を目指せ」と主張する。戦略シナリオに一貫性があることは当然のことで、さらなる高みを目指すならばシナリオにもう一工夫が必要だと言う。周りの人が一見すると「バカな」と思うようなことでも、よくよくその戦略的意図を説明すれば「なるほど」と納得してもらえるシナリオが「バカなる」である。

規模の経済を追求する他の飲食店がフランチャイズ制を採用しているのに、スターバックスだけが直営店経営にこだわっているのも、持たざる経営を志向する他のEC企業が物流倉庫を仕入先企業に任せたのに、アマゾンだけが莫大な投資をして自社倉庫を構えたのも、「バカなる」の例である。スターバックスは商品や接客のレベルを均一に保つために直営店経営を選択した。アマゾンは常時在庫を用意するために自社倉庫を建設した。そして、サービスレベルの高さや欠品がないことこそ、スターバックスとアマゾンが勝利した要因である。

ひるがえって3社の戦略を振り返ると、その一気通貫モデルは大手コンサルティングファーム(やその競合にあたるITベンダー)の模倣であり、特段珍しいものではなかった。この点で、より競争力を高めるために工夫を凝らす余地はあったかもしれない。1つのアイデアとして、戦略コンサルティングを起点とするのではなく、研修を起点することが考えられる。

戦略コンサルティングを起点とする場合、顧客企業の経営陣を相手として、企業を取り巻く環境変化を踏まえて戦略を構想する。端的に言えば外発的アプローチである。これに対して、研修を起点とする場合には、顧客企業の現場社員を相手として、社員が自分の会社でやりたいこと、社員が仕事に対して抱いている思いや志をあぶり出す(X社のキャリア開発研修はこれを研修のゴールとしていた)。それを今度はコンサルティングによって戦略へと昇華させるという流れである。先ほどの外発的アプローチに対して、内発的アプローチと呼ぶことができる。

「研修を通じて、社員がやりたいことを自由にデザインさせる」とだけ言えば、多くの人は「バカな」と一笑に付しただろう。よくある自己啓発系の研修で終わったに違いない。ところが、「それを戦略へとまとめ上げ実行プロセスまで支援する」と言えば、戦略の担い手である現場社員により高い当事者意識を植えつけ、ややもすると画餅に終わりがちな戦略の実現可能性を上げるような、「なるほど」と言ってもらえるサービスになったかもしれない。

とはいえ、ベンチャーでよちよち歩きの3社がお互いにシナジーを発揮してここまで高度な戦略を展開することはやはり難しかったとの思いもある。一般的に、シナジーは1+1以上の成果を目指すものだとされる。だが、個人的には、シナジーは足し算ではなく掛け算で考えるべきではないかと思っている。戦国の武将・武田信玄の家には、「三四十二、三四七つ」という秘伝がある。「3と4は掛け合わせれば12になるが、足せば7にしかならない」という意味である。信玄の下には、馬場美濃守、内藤昌豊、山県昌景といった歴戦の勇将に加え、軍師として名高い山本勘助と、傑出した才能を持つ人材が多く集まっていた。信玄は彼らを集めた合議制によって掛け算のシナジーを実現し、当時最強と呼ばれた武田軍を指揮した。

シナジーが掛け算であるならば、未熟な事業、つまり1.0未満の事業が1つでもあると、かえって足を引っ張られる。全てが未熟な事業だと、どんなに集まっても1.0すら超えられない。3社はまさにそういう事態に陥っていたように感じる。

Z社のコンサルティングとX社の研修サービスは、以前の記事「【ベンチャー失敗事例(1)】はじめに~経営理念が腹落ちしていなかった【Shared Value】」で述べたようにかなり迷走しており、大部分のサービスが中途半端に終わっていた。Y社が展開していた人材紹介事業は、自社をプラットフォームとして、求職者と求人企業という2種類の顧客ネットワークを構築する事業であり、ネットワーク効果が成功のカギを握る。普通の企業が普通に顧客を開拓するのでも大変なのに、Y社は2種類の顧客を同時に開拓しなければならないという難題に直面していた。

【ベンチャー失敗事例(1)】はじめに~経営理念が腹落ちしていなかった【Shared Value】

(※)本シリーズは、2013~2014年に前ブログで「ベンチャー失敗の教訓 」シリーズ(全50回)として執筆したものを、「マッキンゼーの7S 」フレームワークの視点を利用して全7回にまとめ直したものです。 …

この状況でいきなり3社がシナジーを目指すのではなく、まずは各社がコアとなる1つか2つのサービスを確立することに邁進すべきだったのだろう。元々私がX社に入社したいと思ったのは、面白そうなリーダーシップ研修があったからである。リーダーシップ研修と言っても、実際には部下マネジメント研修に近かった。単なるリーダーシップ研修は多くの企業で自己啓発系に分類され、必須の研修とは見なされないのだが、部下マネジメント研修であれば必ずニーズが存在する。X社がこの分野に磨きをかけ、事業としての総合評価が1.0を超えてから他の2社とのシナジーを検討すれば、違う結果が得られたのかもしれないのにと思う。

-

前の記事

【ベンチャー失敗事例(1)】はじめに~経営理念が腹落ちしていなかった【Shared Value】 2020.03.02

-

次の記事

【ベンチャー失敗事例(3)】タテ方向もヨコ方向も分断されていた組織構造【Structure】 2020.03.09