【問題点】日本型成果主義は客観性どころか恣意性の集まり

- 2020.02.06

- 記事

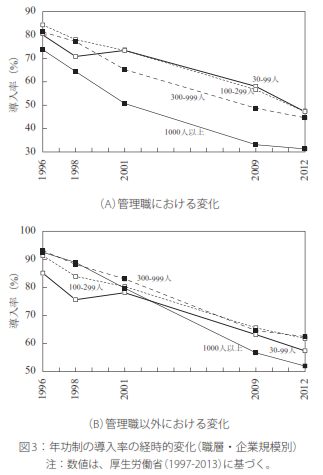

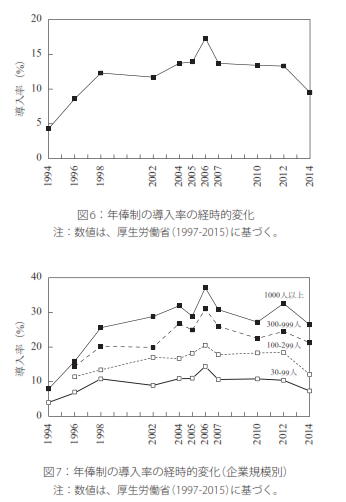

日本企業の賃金制度が年功制から成果主義に移行して久しいと言われるが、成果主義の意味するところは企業や論者によってバラバラであり、成果主義を導入している企業の割合の推移を調査したレポートを発見することは容易ではなかった。私が見つけることができたのは、荻原祐二「日本における成果主義制度導入状況の経時的変化」(『科学・技術研究』第6巻2号、2017年)ぐらいである。同論文によると、企業における年功制の導入率は年々減少している一方で、成果主義の下で採用されることが多い年俸制の導入率は増加傾向にある。

ただ、考えてみると、成果主義と年俸制がセットとなっているのは不思議な話である。大きな成果を上げれば上げるほど賃金が増えるのが成果主義であるならば、その年の賃金があらかじめ決まっている年俸制とは相容れないように思えるからだ。成果主義のモデルとなっているプロスポーツの世界では確かに年俸制が主流であるものの、たいていは出来高がついている。企業における出来高は賞与に相当するのかもしれない。しかし、同論文では賞与についての言及はなかった。

日本の成果主義は、従来の年功制や職能資格制度に接ぎ木するような形で導入されたためか、不可解な制度になっていると感じる。東京都社会保険労務士会『事例 中小企業のための賃金制度・人材活用のポイント』(同友館、1998年)を読んでも、成果主義が人事制度の透明性や納得感を高めるどころか、恣意的な操作の繰り返しによって逆に作用している印象を受ける。

まず、目標設定の段階で恣意性がある。同書は、従来の人事評価で用いられる「成績」、「能力」、「情意(態度)」という3つの視点に代えて、「基本業績項目」、「業績関連補助項目」、「職務行動プロセス項目」、「期首個別設定項目」、「特別加点項目」、「組織管理実績項目」という6つの項目を例示する。しかし、例えば「基本業績項目」、「業績関連補助項目」、「期首個別設定項目」という3つに、業績目標という面でいかなる違いがあるのか不明である。

そもそも、成果主義と結果主義は異なる。設定した目標を達成することができたか否かで評価するのは、成果主義ではなく結果主義である。本来の(欧米企業で採用されている)成果主義とは、安定的かつ中長期的に成果を上げ続けることができる能力=コンピテンシーのレベルに応じて評価を行うものである。「成果主義は能力主義、ゆえに人材育成と矛盾しない。大きな成果を上げられた人は大きな能力を発揮し、そうでなかった人の能力は小さい」と同書は言うが、これは誤りである。短期的に結果が出なかった人でも、コンピテンシーの発揮が見られる社員は高く評価するのが本来の成果主義のあり方である。

この点で、成果主義とは実は、日本の職能資格制度における能力評価をより厳密にしたものと言ってよいだろう。職能資格制度の問題点は、評価対象となる能力が曖昧であったこと、それゆえ、年齢が上がれば能力も高まるものと見なされて、実質的に年功制と変わらなくなってしまったことにある。また、役職上の昇進と資格制度上の昇格が切り離され、ポスト不足ゆえに上級職に昇進できない社員を昇格によって救済するという複雑な運用になったことも問題であった。ポスト不足に対する私なりの解決策は、以前の記事でも示したことがある。

目次『日本でいちばん大切にしたい会社』シリーズを読んで思い直したこと

社員数50~100人程度の企業を対象とした無料の組織風土診断です。人材を育成する風土がどの程度醸成されているかを、「 人事サイクルの土壌(≒ハード)」と「 コミュニケーション(=ソフト) 」の両面から診断します。両因子のスコアが高ければ業務が顧客志向になり、社員のモチベーションも上がると仮定しています。 … 「【無料】組織風土診断 …

以下でも、同書で解説されている成果主義の運用方法に対する私の疑問を挙げていく。成果主義では、複数の目標を設定した後、それぞれの目標の難易度、あるいは部門・個人にとっての重要度に応じてウェイトをつけるのが一般的である。例えば、A、B、Cという3つの目標を設定した場合、Aを50%、Bを30%、Cを20%とする。しかし、この配分の根拠を客観的に説明できる人は稀であろう。なぜAがCの2.5倍難しいのか、あるいは部門・個人にとって重要なのかを説明せよと言われたら、大半の人は困惑するに違いない。

期末の評価では、目標の達成度を3段階、5段階、7段階などで評価し、合計点を算出した上で、合計点に応じてS、A、B、Cなどとランクづけを行う。例を挙げると、100点満点の場合、Sは81~100点、Aは51~80点、Bは21~50点、Cは0~20点といった具合に基準を設定する。つまり、S:A:B:C=2:3:3:2である。だが、 この配分の根拠も極めて不透明である。なぜ、S:A:B:C=1:4:4:1ではダメなのかと問いたくなる。また、多くの企業では、社員のモチベーション低下を避けるために、Sの割合をCの割合よりも高めに設定する傾向がある。とはいえ、S:A:B:C=2:4:3:1などとなると、配分の根拠はいよいよ解らなくなる。

各社員にランクがついたら、今度は上層部の間で評価の調整が行われる。その結果、1次考課ではSだったのに、最終考課ではAに格下げされることもある。Sの社員がたくさんいたにもかかわらず、組織がポスト不足の状態だと、このような悲劇が起きやすい。ランクづけを絶対主義で行っても、ポストが限られている場合には、その中から相対的に優れている人を選抜せざるを得ない。相対主義は、ピラミッド型組織を採用する限り必ず起きる現象であると以前の記事でも解説した。したがって、成果主義とピラミッド型組織は相性が悪い。 頑張れば頑張った分だけ報われるのが成果主義であるはずなのに、 組織構造がそれを許さないのである。ただ、だからと言って、頑張った人を皆リーダーにするために、 日本企業が今流行りのアジャイル組織やティール組織に移行すれば、企業型社会保障が崩壊すると私は危惧している。

【2018年反省会(20)】入管法改正、副業解禁、高プロ制度に関する一考(1)

グローバリゼーションの進展によって格差が激しくなったと言われるが、事はそんなに簡単ではない。理論上は、グローバリゼーションが進めば、各国が比較優位を追求し、互いにより高品質の製品・サービスと高い収益を獲得できる。A国とB国がともに靴と自動車を製造しており、A国が靴と自動車の両方においてB国よりも絶対優位に立つとしても、A国が自動車の生産を得意とし、B国が靴の生産を得意とするならば、双方とも自…

【2018年反省会(20)】入管法改正、副業解禁、高プロ制度に関する一考(2)

(その1 からの続き) …

日本企業にはきめ細かい合俸表が存在する。そもそも、それぞれの等級における各号給がなぜその金額になっているのか、成果の大きさとの関係で説明することは不可能であろう。また、最終的に確定したランクがSならば5号アップ、Aならば3号アップ、Bならば1号アップ、Cならばそのままなどと決められることが多いが、ここでもなぜSのアップ幅が4号でも6号でもなく5号なのか、明白な根拠を持っているとは考えにくい。

本書が出版されたのが1998年と古いため、年功制で用いられていた号俸表をベースにしていたのだろうと思われる。さすがに最近ではこういう細かい賃金設定をせずに、役割給・職務給を決めている企業が増えている。しかし、モジュール型経営でジョブ採用を行っている欧米企業ならいざ知らず、日本企業のように依然として水平連携によって仕事を進めることがよしとされる場合には、各人の役割や職務を明確に定めることが極めて難しい。

最近の組織はプレイヤーの役割がはっきりしている野球型から、役割が柔軟に変化するサッカー型へ移行していると言われる。それなのに、プロサッカープレイヤーの年俸がどのように算出されているのかを分析しながら、役割給や職務給のあり方を検討している人に私は出会ったことがないし、そういう書籍も見たことがない。

成果主義を導入するに際して、全社員をいきなり成果主義の対象にすることはあまりない。若年の一般社員は従来通り年功給をベースとし、年齢や役職が上がるにつれて成果給の割合を増やしていくというやり方が多く見られる。例えば、一般社員は年功給80%、成果給20%、課長は年功給60%、成果給40%、部長は年功給40%、成果給60%とする、といった具合である。ここでも、年功給と成果給の配分の根拠が問われることとなる。それに、本人の成果が見えやすいのはむしろ若年社員の方であって、昇進するに従い束ねる組織の規模が大きくなるほど個人の成果が見えにくくなる管理職が成果主義で評価されるのは酷だという意地悪な見方もできる。

日本企業は、元々の人事制度を完全に壊さない程度に成果主義を取り入れた。その限界の中で、可能な限り客観性を持たせるために、あれこれと工夫を凝らしている。しかし、工夫を加えれば加えるほどその根拠や正当性が問題となり、当の人事担当者ですら複雑な方程式を解くことができなくなっているように感じる。私自身は、以前から繰り返し述べているように、年功制こそが最もシンプルで解りやすいと信じている。もちろん、今の時代に完全な年功制など支持されないことは承知しており、能力主義を織り込んだ人事制度の素案を前ブログで公開したことがある。

「制度に完成はない。絶えず検討・見直しが必要」、「まず取り組み、そのつど解決し、少しずつ前進する」ことが大切であると同書は説いている。しかし、経営資源に関わる制度や仕組みは、漸次改善を重ねればよいというものではない。例えば、モノに関わる調達制度において、調達基準をコロコロと変えていては現場が混乱する。製造業の場合、ネジ1本のメーカーを変更するだけでも安全性に大きな影響が出ることがある。よって、調達制度をおいそれといじることはできない。カネに関わる予算制度が頻繁に改定されれば、それぞれの部門は計画を思い通りに遂行できなくなる。情報に関するITも、ユーザビリティの改善であればよいものの、改修によってアウトプットたる情報そのものが変化するようでは、意思決定に活用することができない。人事制度の変更は、生活がかかっている社員の給与の変更を意味するという重大性を忘れてはならない。

-

前の記事

『日本でいちばん大切にしたい会社』シリーズを読んで思い直したこと 2020.01.30

-

次の記事

3年で転職してはいけない会社、転職してもよい会社 2020.02.13